von Gert Heinz Kumpf

Der am 2. Juli 1500 auf dem Reichstag zu Augsburg geschaffene Fränkische Reichskreis umfasste auch den Odenwald. Im Reichskreis saßen auf der „Bank der Grafen und Herren“ die Grafschaft Erbach (heutiger Landkreis Erbach mit Beerfelden, Erbach, Michelstadt, Bad König, Reichelsheim) und die Grafschaft Wertheim (mit dem Gebiet um die Burg Breuberg), auf der „Bank der geistlichen Fürsten“ war das Hochstift Würzburg (heutiger Landkreis Miltenberg bis zum Main) vertreten.

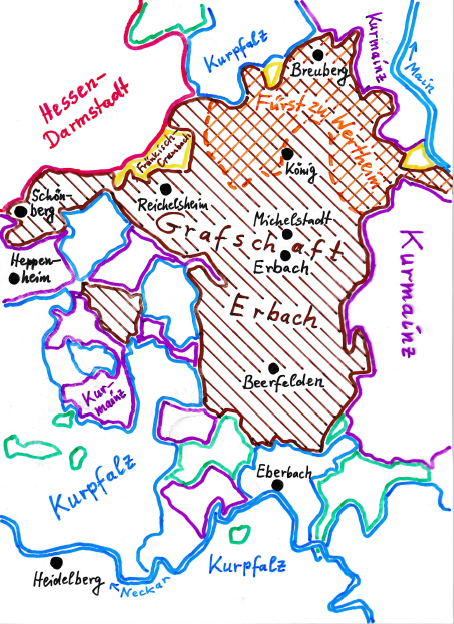

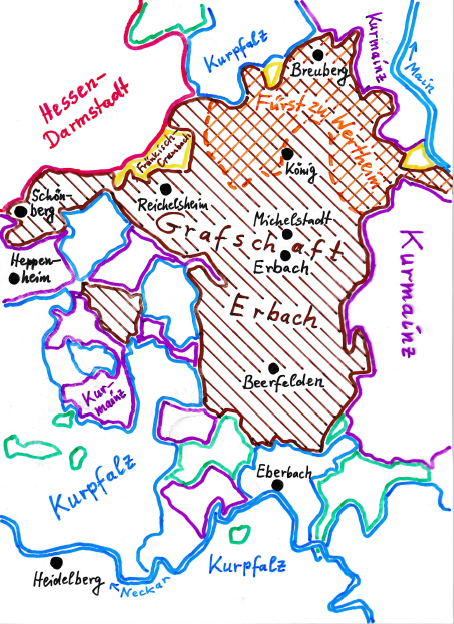

Die politischen Zustände des Heiligen Römischen Reiches blieben im Wesentlichen bis zur Französischen Revolution erhalten. Bis zum Jahr 1789 war der Odenwald zum größten Teil vom Fränkischen Grafenkollegium beherrscht, in der Hauptsache von der Grafschaft Erbach im Mümling- und Gersprenztal und dem Freiherrn von Fränkisch-Crumbach. Im östlichen Odenwald regierte die 734 gegründete fränkische Benediktinerabtei Amorbach, die durch gefälschte Urkunde an das Hochstift Würzburg und später an Kurmainz kam (Abb. 1). Am Neckar hatte sich die Kurpfalz (mit Heidelberg und Eberbach) ausgebreitet. Hessen-Darmstadt blieb außerhalb des Odenwaldes.[2]

Abb. 1: Der Odenwald als fränkisches Kollegium bis 1789

Fränkisches Grafenkollegium (schraffiert): Grafen zu Erbach und Wertheim, Freiherr zu Fränkisch-Crumbach; – Kurmainz, Kurpfalz, Hessen-Darmstadt, andere

Qu.: Skizze Kumpf

Mit der von Napoleon diktierten Rheinbundakte vom 12. Juli 1806 wurde der Odenwald an drei Napoleon-treue Fürsten aufgeteilt: Großherzogtum Hessen, Großherzogtum Baden und Königreich Bayern. Die territoriale Aufteilung ist an dem Drei-Länder-Stein[3] zu sehen, der 1837 am Dreiländereck bei Hesselbach errichtet wurde. Der 1,3 Meter hohe Stein hat drei Seiten und trägt die eingemeißelten Abkürzungen „GH“ für das Großherzogtum Hessen, „GB“ für das Großherzogtum Baden und „KB“ für das Königreich Bayern.

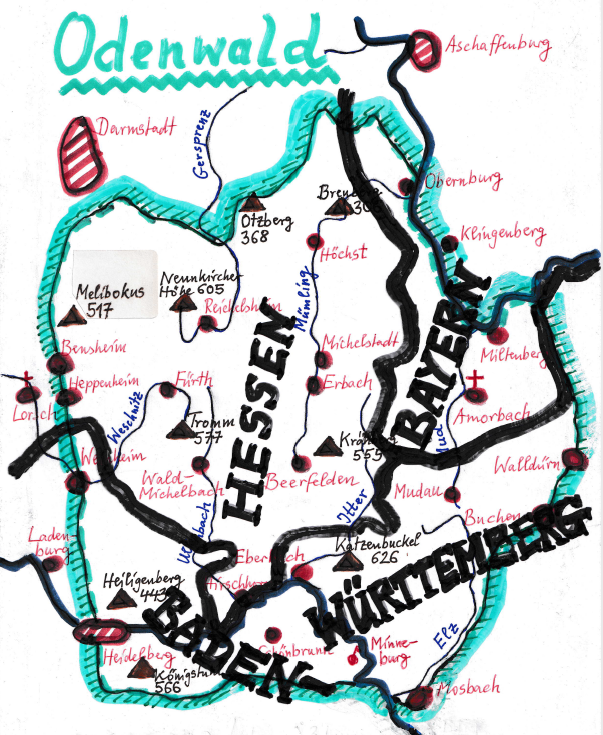

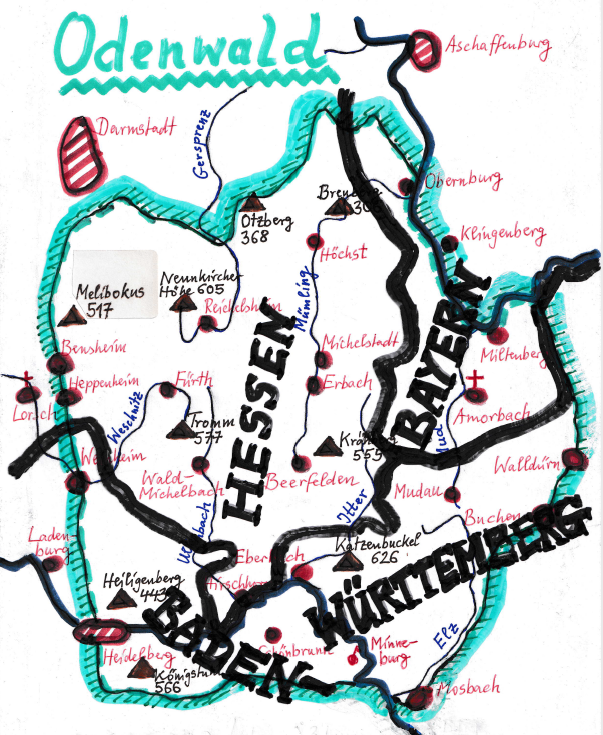

Diese 1806 erfolgte Aufteilung des Odenwaldes von Napoleons Gnaden blieb auch 1949 bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Die Rechtsnachfolger der drei Fürsten sind jetzt die Bundesländer Hessen, Baden-Württemberg und Bayern (Abb. 2).

Der Odenwald hat seit 1806 keinen politischen Mittelpunkt mehr; bis dahin waren es die Grafschaft Erbach, die Herrschaft Breuberg (=Graf von Wertheim), die Benediktinerabtei Amorbach und die Kurpfalz (in Heidelberg). Außerdem ist der Odenwald auch geographisch zerrissen, da er für die drei Bundesländer nur ein Randgebiet darstellt: einziger Bereich Hessens, in dem nicht hessisch, sondern rhein- und südfränkisch (Odenwälderisch) gesprochen wird[4]; „Badisch-Sibirien“ (Mosbach, Mudau, Walldürn) und sogn.“Bayrischer Odenwald“ (Amorbach, Miltenberg). Dass dies eine der langen fränkischen Entwicklung und auch der Geographie des Odenwaldes[5] widersprechende Situation ist, bleibt ein bestehendes Faktum.

Abb. 2: Der Odenwald ist seit 1806 geteilt

1806 teilten die Fürsten, 1949 teilten die Bundesländer: der Odenwald bildet bis heute in Hessen, Baden-Württemberg und Bayern nur einen Randbereich. Er wird von Wiesbaden, Stuttgart und München regiert.

Qu.: Skizze Kumpf

Im September 1966 wurde im Odenwald anlässlich „160 Jahren Zugehörigkeit zum Lande Hessen“ das Jahr 1806 als „ein heimatgeschichtlicher Wendepunkt“ bezeichnet. In einer Sonderausgabe der Odenwälder Heimatzeitung[6] erschienen nicht nur Artikel über den Beginn des Kreises Erbach (heutiger Name Odenwaldkreis, Kfz.-Kennzeichen ERB), sondern auch Berichte über Widerstände der Odenwälder gegen den neuen Landesherrn, den Großherzog von Hessen-Darmstadt[7]. Graf Franz II. zu Erbach-Erbach (1925 – 2015) wies in seinem damaligen Grußwort darauf hin, dass der hessische Kreis Erbach das Erbe der fränkischen Grafschaft übernommen habe.

Der Autor möchte über die Grafschaft Erbach[8] hinaus auf die Verwurzelung des gesamten Odenwaldes im fränkischen Raum hinweisen:

- Der Odenwald ist seit 496 n. Chr. von den Franken flächendeckend besiedelt worden[9].

- Fränkische Ortsnamen zeigen dies bis heute: Burg Frankenstein und Frankenberger Mühle bei Eberstadt, Frankenhausen am Modau-Zufluss, Fränkisch-Crumbach und der Gotthardsberg bei Amorbach, der früher einmal Frankenberg hieß.

- Frankenheilige als Kirchenpatrone: Hl. Kilian und Kiliansfloß in Michelstadt,

Hl. Martin in der Beerfelder Martinskirche und der Martinskapelle in Bürgstadt am Main. – Auch die Walburgiskapelle auf dem Kahlberg ist zu nennen; ihr Name erinnert an die Heilige Walburga, die angelsächsische Benediktinerin, die im

8. Jahrhundert zusammen mit ihren Brüdern Wunibald und Willibald in Franken wirkte.

- Fränkische Territorien: Grafschaft Erbach, Herrschaft Breuberg, Graf von Wertheim, Herrschaft zu Fränkisch-Crumbach, Abtei Amorbach (1803 säkularisiert als Fürstentum Leiningen).

- Der 1500 entstandene Fränkische Reichskreis zeichnete sich von Anfang an durch die Mitgliedschaft der fränkischen Grafenhäuser des Odenwaldes aus.

- Fränkisch im Dialekt: Im Odenwald wird Odenwälderisch (Ourewellerisch) oder Pfälzisch gesprochen (Beispiele: fescht, Pund, Appel), dies ist ein rheinfränkischer Dialekt, der sich vom Hessischen unterscheidet.[10] Östlich der Linie Miltenberg – Mud – Itter – Katzenbuckel ragt der Rand des Odenwaldes in das Südfränkische hinein (Beispiele: fescht, Pfund, Apfel). Hier wurde der p-Laut zum pf-Laut verschoben (Zweite oder Hochdeutsche Lautverschiebung).

- Fränkisches Brauchtum: Die Odenwälder Tracht des Mannes besteht aus Dreispitz („Gewidderverdaler“), wadenlangem dunkelblauem Mantel mit Stehkragen und Messingknöpfen („Pitschedunker“), roter Weste, weißem Leinenhemd, gelber Kniebundhose und schwarzen Schuhen.

Die Frauentracht besteht aus weißer Haube, Schultertuch mit rötlichem Blumenmuster, geschnürtem schwarzen Mieder, weißer Bluse, schwarzem Rock mit rötlich gemusterter Seidenschürze und schwarzen Schuhen[11].

- Schließlich sei noch auf die Farben des Odenwaldes hingewiesen, die sich in den Flaggen der drei Hauptorte der alten Grafschaft Erbach, nämlich Erbachs, Michelstadts und Beerfeldens zeigen:

Im Blau-Rot der Residenzstadt Erbach und im Blau-Gelb der ältesten Stadt Michelstadt (741 vom fränkischen Hausmeier Karlmann gegründet) spiegeln sich nicht nur das Blau der Mümling und der Odenwälder Tuchmacher (Indigoblau), sondern auch der charakteristische dunkelblaue Mantel des Odenwälders. Zusammen mit ihrer zweiten Farbe zeigen diese Flaggen die Farben des Odenwälder Gewands Blau, Rot und Gelb.

Hinzu tritt das alte Rot-Weiß des Wappens der Grafschaft Erbach. Es ist in Weste und Hemd des Mannes zu sehen und vor allem in der alten Flagge Beerfeldens[12] in der Oberzent, die wie Erbach die drei gräflichen Sterne trägt. Darüber hinaus verweist die alte Beerfelder Flagge auch auf Franken als kulturelle Gesamtheit.

- Endnoten:Dieser Aufsatz ist ein Auszug aus der größeren Abhandlung des Autors „Historische Stu- dien im Odenwald“, die 2022 im Grin Verlag München erschienen ist (ISBN 9783346588807). ↑

- Geschichtlicher Atlas von Hessen. Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen. kein Datum. www.lagis-hessen.de (Zugriff am 26. Juni 2021). ↑

- Bild des Drei-Länder-Steins in: Nibelungen Land. www.nibelungenland.net (Zugriff am 8.7.2019). ↑

- Odenwälderisch. (mit Dialektkarte) 9.5.2023. de.wikipedia.org (Zugriff am 18.8.2023). ↑

- Siehe dazu: Gert Heinz Kumpf: Der Odenwald ungeteilt und einzigartig. Geographische Analysen … München: Grin 2021. (ISBN 9783346400871). ↑

- „160 Jahre Zugehörigkeit zum Lande Hessen: 1806 = ein heimatgeschichtlicher Wende-punkt. Vor 160 Jahren Beginn der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung zum heutigen Kreis Erbach.“ Odenwälder Heimatzeitung, Erbacher Kreisblatt. Sonderbeilage, September 1966. Die Odenwälder Heimatzeitung (OHZ) wurde bezeichnenderweise inzwischen vom Darmstädter Echo aufgesogen. ↑

- Klüber, Johann Ludwig. Acten des Wiener Congresses in den Jahren 1814 und 1815. Quellenedition in 9 Bänden. Erlangen, 1819–1835. ↑

- Gehrlein, Thomas. Das Haus Erbach mit seinen Linien Fürstenau, Erbach und Schönberg. Über 800 Jahre Gesamtgeschichte mit Stammfolge. Werl, 2012. /Älter, aber sehr informativ:Simon, Gustav. Die Geschichte der Dynasten und Grafen zu Erbach und ihres Landes. Frankfurt am Main, 1858. ↑

- Geschichte Frankens. 8. 2 2021. de.wikipedia.org (Zugriff am 28. 8 2021). ↑

- Vgl. Karten in den Wikipedia-Artikeln „Odenwälderisch“ und „Rheinfränkische Dialekte“. (Zugriff 27.8.2021). ↑

- Die Odenwälder Tracht. In: Hans-von-der-Au Trachtengruppe Erbach. www.Hans-von-der-Au.de (Zugriff am 4.11.2019). ↑

- Seit 2018 heißt Beerfelden Oberzent, hat aber seine Grundfarben Rot-Weiß beibehalten. ↑

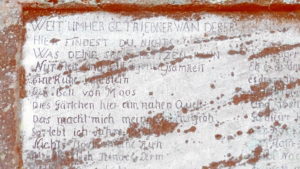

Anschließend muss man zurück zur Kreuzung und erreicht schnell den Tanzplatz. Von den ursprünglichen Baulichkeiten findet man noch ein Kellergewölbe und die Rückertsteine, wo der Dichter Friedrich Rückert vor dem sitzenden Publikum seine Texte rezitierte.

Anschließend muss man zurück zur Kreuzung und erreicht schnell den Tanzplatz. Von den ursprünglichen Baulichkeiten findet man noch ein Kellergewölbe und die Rückertsteine, wo der Dichter Friedrich Rückert vor dem sitzenden Publikum seine Texte rezitierte.