Liebe Mitglieder und Freunde des Fränkischen Bundes,

die Druckausgabe Dezember 2021 der „Wir in Franken“ ist fertig. Sie können sie hier bereits lesen. Die Papierausgabe ist im Versand.

Liebe Mitglieder und Freunde des Fränkischen Bundes,

die Druckausgabe Dezember 2021 der „Wir in Franken“ ist fertig. Sie können sie hier bereits lesen. Die Papierausgabe ist im Versand.

Betrachtung kulturräumlicher und historischer Aspekte – Gedanken zur frühen fränkischen Besiedlung der Kulturregion Franken

Martin Truckenbrodt

Wenn wir heute von der Kulturregion Franken reden, dann beziehen wir uns auf eine Region, welche man gelegentlich auch als Ostfranken bezeichnet. Man bezieht sich damit namentlich auf das ehemalige Herzogtum Ostfranken, welches nach dem Jahr 939 durch Teilung des Stammesherzogtums Franken entstand, jedoch gebietstechnisch nicht die gesamte heutige Kulturregion Franken umfasste. Im Wesentlichen umfasst die heutige Kulturregion Franken das ursprüngliche Gebiet der drei fränkischen Bistümer Würzburg, Eichstätt und Bamberg, zuzüglich der östlich der Linie Vogelsberg – Spessart – Odenwald gelegenen Gebiete des Erzbistums Mainz, die wohl vermutlich nur auf Grund der weltlichen Zugehörigkeit zum Erzstift Mainz kirchlich nicht zum Bistum Würzburg gehörten. Dieses Gebiet deckt sich, mit Ausnahme des Erzgebirges und dem heute in den Bundesländern Thüringen und Sachsen gelegenen nördlichen Teil des Vogtlandes, auch recht genau mit dem Ostfränkischen Dialektraum. Im Südosten beinhaltet dieses mit einer breiten Übergangszone Teile des Bairischen Dialektraums, im Südwesten gibt es einen fließenden Übergang vor allem zum Südfränkischen und zum Schwäbischen. Wir befinden uns also zwischen dem Odenwald im Westen und dem Böhmerwald im Osten und zwischen dem Rennsteig im Norden und dem Neckar bei Heilbronn und der Donau bei Ingolstadt im Süden.

Bekanntlich hieß der heutige bayerische Regierungsbezirk Unterfranken anfangs Unterfranken und Aschaffenburg. Man schloss also Aschaffenburg bewusst von Franken aus, um ab 1814 der Eigenart und Eigenständigkeit Ascheberschs innerhalb des 1806 geschaffenen Königreichs Bayern gerecht zu werden. Dass man im westlich des Spessarts gelegenen Aschaffenburg Hessisch spricht, ist allgemein bekannt. Aber wie sieht das mit der fränkischen Landesgeschichte aus, welche eine mehrere heutige Bundesländer übergreifende Geschichte ist?

Hier ist die Sache schon nicht mehr so eindeutig. Denn, von Osten her betrachtet, gehörten die Reichsritter sogar bis zur Linie Frankfurt am Main – Heidelberg zur Fränkischen Reichsritterschaft.1 Die Rheinische Ritterschaft befindet sich hingegen in diesem Bereich vollständig linksrheinisch. Es stellt sich hier für den heimatgeschichtlich interessierten Laien, zu denen sich der Autor zählt, die Frage, ob es hier vielleicht ältere historische Zusammenhänge gibt. Dieser Bereich zwischen Main und Neckar gehörte wohl nur teilweise zum Herzogtum Ostfranken, jedoch, zusammen mit dem linksrheinischen Gebiet, zum Vorläufer, dem Herzogtum Franken. Durch die Region verläuft zudem weitestgehend horizontal die Sprachgrenze zwischen den rheinfränkischen Dialekten Hessisch und Pfälzisch, die dem Herzogtum Westfranken zugeordnet werden können. Der Südfränkische Dialektraum liegt eindeutig und vollständig südöstlich dieses Bereichs. Es scheint hier also maßgeblich der Rhein bzw. der Oberrheinische Tiefgraben für die Zuordnung zu den Ritterkreisen entscheidend gewesen zu sein.

Bistümer Reichskreis Reichsritterschaft Franken Hessen.png

Fränkischer Reichskreis7 (rot gepunktet) und Fränkischer Ritterkreis1 (blau gepunktet) über dem ursprünglichen Gebiet des Bistums Würzburg8 (grün)

Blickt man von Aschaffenburg bzw. dem Spessart ganz nach Norden wird die Sache für die Kulturregion Franken sehr spannend. Ganz im Norden liegt Kassel im äußersten Norden des Herzogtums Franken.

Südöstlich davon findet sich der Dialekt Ringgauisch. Dieser wird im heute hessischen Werra-Meißner-Kreis, im Bundesland Thüringen im Bereich zwischen Eisenach und Bad Salzungen und im südöstlichsten Zipfel Niedersachsens gesprochen. Der Ringgau entspricht dem westlichsten Bereich des Königreichs der Thüringer. Im Freistaat Thüringen wird dieser Dialekt als Westthüringisch bezeichnet. Es handelt sich wohl um einen thüringisch-altfränkischen Mischdialekt. Die entsprechenden altfränkischen Bestandteile können nur aus der Zeit vom 4. bis maximal zum 7. Jahrhundert stammen, bevor sich der Rheinfränkische und der Ostfränkische Dialektraum entwickelten. Wir reden hier also von den Rhein-Weser-Germanen und damit u.a. von den Chatten, denen Hessen seinen Namen verdankt.

Dem südlich davon gelegenem Osthessischen Dialekt wird zuweilen ein eigener Dialektraum zugesprochen. Es findet sich jedoch auch die Zuordnung sowohl zum Rheinfränkischen als auch häufiger zum Ostfränkischen Dialektraum. Diese unklare Zuordnung spricht vielleicht auch für eine historische Zuordnung zu den Rhein-Weser-Germanen.

Wenn man den Limes berücksichtigt, der bis etwa zum Jahr 260 n. Chr. den Zugang zwischen Vogelsberg und Spessart entlang der Kinzig und zwischen Spessart und Odenwald entlang des Mains versperrte, dann ist es wohl sehr wahrscheinlich, dass die Rhein-Weser-Germanen, also vermutlich die Chatten, bis dahin das heutige Osthessen, und eventuell später auch das Mittlere Werratal, nur über das heutige Nordhessen erreichen konnten. Noch gewichtiger für diesen Gedankenansatz ist, dass die Präsenz der Römer in der Wetterau im 4. Jahrhundert in etwa dieselbe Sperre darstellte.2 Hier sind wir dann ebenfalls wieder in der Epoche des Altfränkischen.

Der Limes (violett) in Hessen und Franken.

Vorlage Wikipedia, Autoren NordNordWest, shading by Lencer, Creative-Commons-Lizenz

Südöstlich des Osthessischen wird im Mittleren Werratal, in der angrenzenden Rhön und dem angrenzenden Grabfeld der mainfränkische Dialekt Hennebergisch gesprochen. Diesen unterscheidet man zusätzlich in eine nördliche und eine südliche Variante. Die nördliche Variante weist eine stärkere Nähe zum Osthessischen und zum Ringgauischen auf. Dass das Unterfränkische Dialektinstitut das Hennebergische als thüringisch-hessisch-fränkischen Übergangsdialekt bezeichnet, ist wohl als Bezug auf die Bundesländer Hessen, Thüringen und Bayern zu werten.3 In diesem Kontext wird hier der Begriff Franken ganz offensichtlich als Synonym für Bayern verwendet.

Die Schlacht an der Unstrut, bei der eine Allianz aus Franken und Sachsen die Thüringer besiegte, fand bekanntlich im Jahr 531 statt. Wenn man berücksichtigt, dass sich die von Historikern im 19. Jahrhundert aufgestellte Behauptung, das Königreich der Thüringer hätte nach Süden einst bis an den Main oder gar an die Donau gereicht, immer deutlicher als unhaltbar herausstellt, so ist es sehr naheliegend anzunehmen, dass die Franken, genauer gesagt die Merowinger, aus dem heutigen Nord- oder Osthessen, auf jeden Fall westlich des Großen Inselsberges, ins Königreich der Thüringer einrückten.4 Am Rande bemerkt, wäre eine Überquerung des Thüringer Waldes wohl auch wesentlich beschwerlicher gewesen.

Die heutigen Franken, welche sich ursprünglich wohl aus den Rheinfranken und dem Völkergemisch, welches man heute Rhein-Weser-Germanen nennt, entwickelten, haben nach allgemeinem Verständnis die Kulturregion Franken den Main aufwärts besiedelt. Diese Besiedelung soll, von Würzburg ausgehend, im 5. oder 6. Jahrhundert begonnen haben. Es gibt zudem schriftlich-mündliche Überlieferungen, die eine herrschaftliche Präsenz der Merowinger im Mittleren Werratal schon Mitte des 5. Jahrhunderts darstellen.5,6

Vor Anfang des 5. Jahrhunderts scheint eine Besiedelung auch nicht möglich gewesen sein. Das soll nachfolgend kurz dargestellt werden.

Bis zum Untergang des Römischen Reiches versperrte, wie gesagt, der Limes von Westen her den Weg nach Würzburg und in das Maintal. Zudem war der Bereich unmittelbar am Untermain zu dieser Zeit, als späte Auswirkung der letzten Eiszeit, noch sehr sumpfig und damit nicht besiedelbar gewesen. Die vormals auch in Franken ansässig gewesenen Kelten scheinen größtenteils schon relativ bald nach Süden in den Donau- und Alpenraum abgewandert zu sein, da es etwa ab der Zeitenwende in Franken kaum noch Funde gibt, die kulturell den Kelten zugeordnet werden können. Die Großromstedter Kultur, welche auch auf dem Gebiet des späteren Grabfeldgaus relativ gut belegt ist, verschwand südlich des Rennsteigs bereits wieder im Laufe des 1. Jhd n. Chr.. Die zwei von Osten her kommenden slawischen Siedlungswellen, welche vor allem bis zur Linie Großer Beerberg – Haßberge – Steigerwald – Frankenhöhe sehr bedeutend waren, fanden erst später im Mittelalter statt. So nimmt man mittlerweile an, dass die Kulturregion Franken zur Völkerwanderungszeit nur sehr schwach besiedelt war.

Man geht davon aus, dass im Rhein-Main-Gebiet bereits Ende des 3. Jahrhunderts die ostgermanischen Burgunden die vorher dort ansässigen elbgermanischen Sueben und Alamannen teilweise nach Süden, ins heutige kulturräumliche Schwaben (Dekumatland) und Baiern, vertrieben. Anfang des 5. Jahrhunderts verschwinden dann, salopp ausgedrückt, die Burgunden über das heutige Rheinhessen in die heutige Region Burgund in Frankreich. Erst danach können die Franken bzw. die Merowinger, aus dem Rheinland kommend, das Rhein-Main-Gebiet siedlungstechnisch übernommen haben. Das passt zeitlich auch gut zum Ende der Präsenz der letzten Römer in der Wetterau.2 Von den bis Mitte des 5. Jahrhunderts für den deutschsprachigen Raum relevanten Hunnen waren sowohl das Rhein-Main-Gebiet als auch die heutige Kulturregion Franken wohl nur wenig bis gar nicht betroffen gewesen. Damit wären nun die Völkerwanderungszeit und die Spätantike abgehandelt.

Es deutet, wie oben geschildert, wohl so einiges darauf hin, dass die von Süden her im Werratal und im heutigen Osthessen, dem historischen Buchonia als Teil des ostfränkischen Grabfeldgaus, ankommenden Franken dort auf eine altfränkische Bevölkerung trafen. Ob diese Bevölkerung im recht abseits gelegenen Fuldaer Becken tatsächlich auch den Hessen bzw. den Chatten zuzuordnen ist, wäre wohl noch konkret wissenschaftlich zu bestätigen. Denn die Hessen bildeten sich, wie auch die Franken der Kulturregion Franken, erst einige Zeit später heraus. Was im Osthessischen Dialekt eine Zuordnung zum Rheinfränkischen erlaubt, könnte ebenfalls auf die altfränkische Zeit zurückzuführen sein.

Dass die wenigen thüringischen Ortsnamen südlich des Rennsteigs mit den Endungen -leben und -roda auf die Ansiedlung verdienter thüringischer Adeliger durch die Karolinger zurückzuführen ist, kann wohl als gesichert betrachtet werden. Ob die Ortsnamen mit den Endungen -ingen und –ungen, u.a. im Mittleren Werratal, wirklich, wie lange angenommen, explizit auf die Alamannen zurückgeführt werden können, ist mittlerweile wohl umstritten. Es deutet sich stattdessen ein eher allgemeiner Zusammenhang mit der fränkischen Landnahme von der Völkerwanderungszeit bis zum Frühmittelalter an.

Das Bistum Würzburg grenzte im Nordwesten an die Fulda. Auch die Stadt Fulda lag bis 1752 im Bistum Würzburg. Erwähnt sei noch die herausragende Bedeutung des Klosters Fulda für die zweite Welle der Christianisierung in der Kulturregion Franken unter Bonifatius und die damals umfangreichen Besitzungen des Klosters in der selbigen. Auch die Reichsritter am Osthang des Vogelsberges und im Kinzigtal, mit nur einer Ausnahme am Unterlauf der Kinzig, gehörten zur Fränkischen Reichsritterschaft. Auch wenn die historische ostfränkische Landschaft Buchonia heute zum größten Teil im Bundesland Hessen und zu kleineren Teilen in den Bundesländern Thüringen und Bayern liegt, so ist eine Zuordnung zur Kulturregion Franken, mit nur kleinen Einschränkungen und Fragezeichen, durchaus gerechtfertigt. Diese Auslegung erklärt die Anfangs erwähnte Linie Vogelsberg – Spessart – Odenwald, als historisch hergeleitete kulturräumliche Grenze zwischen Hessen und Franken.

Mit der gegenwärtigen Identifikation der Menschen stimmt diese ganz offensichtlich kaum überein. Rhöner werden natürlich immer Rhöner bleiben. Und natürlich darf man sich in Aschaffenburg nach mehr als 200 Jahren Zugehörigkeit zu Bayern auch mit dem heutigen Unterfranken identifizieren. Die Fragen jedoch, ob Rhöner immer Osthessen, Südthüringer oder Unterfranken oder Ascheberscher immer Unterfranken bleiben werden, kann heute niemand beantworten. Denn Verwaltungsgrenzen sind vergänglich, so wie die Monarchie und Dynastien es auch sind und waren. Kultur und Geschichte hingegen sind es nicht wirklich. Sie gehen maximal mit der Zeit, sofern sie nicht durch staatliche Gewalt und Willkür unterdrückt werden.

Quellen

1 Karte „Dier Organisation der Reichsritterschaft am Ende des Alten Reichs“, LAGIS Hessen, https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/browse/current/39/ex/browse/sn/ga

2 Bernd Steidl, Die Wetterau vom 3. bis 5. Jahrhundert n.Chr. Materialien zur Vor- und Frühgeschichte von Hessen, Band 22. Selbstverlag des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen, Wiesbaden 2000. 52,- E. ISBN 3-89822-422-8. X

3 Unterfränkisches Dialektinstitut, Modell der Sprachräume in Unterfranken, http://udi.germanistik.uni-wuerzburg.de/wp/materialien/karten/

4 Mehrere Quellen. Der Autor wird in absehbarer Zeit separat und ausführlich auf diese Thematik eingehen.

5 Ludwig Bechstein und Christian Ludwig Lucke: Gesammelte Sagen, Erster Teil: Bad Salzungen und nähere Umgebung, Verlag von L. Scheermessers Hochbuchhandlung, Bad Salzungen, 1928.

6 Ernst-Ulrich Hahmann: Die Ritterburgen im Salzunger Land, amicus-Verlag, Föritz, 2016. ISBN 978-3-944039-76-3.

7 Karte „Reichskreis Ritterkreis Franken am Ende des Alten Reiches (1792)“, Historischer Atlas von Bayern, Teil Franken, Reihe II, Heft 1a, 1955.

8 Karte „Die fränkischen Würzburg, Bamberg und Eichstätt im Mittelalter“, Webseite Haus der Bayerischen Geschichte, https://www.hdbg.eu/karten/karten/detail/id/62, aus „Edel und Frei – Franken im Mittelalter“, Jahn, Wolfgang / Schumann, Jutta / Brockhoff, Evamaria (Herausgeber), ISBN 9783806218718

Hinweis: Bezüglich der Gebietsangaben zu den Dialekten und den allgemeinen Angaben zur Frühgeschichte Mitteleuropas, speziell der Spätantike und der Völkerwanderung und zum Frühmittelalter geht der Autor davon aus, dass diese leicht recherchierbar und den geschichtlichen interessierten Leserinnen und Lesern im Wesentlichen auch bereits bekannt sind.

Über den Autor

Martin Truckenbrodt (Jahrgang 1971, beruflich in der IT zuhause) ist im Landkreis Coburg aufgewachsen und seit 2004 im Landkreis Sonneberg zuhause. Seit Ende 2012 setzt er sich für die Anerkennung der fränkischen kulturellen Identität und Geschichte des heutigen Südthüringen ein, befasst sich seitdem intensiver mit heimatgeschichtlichen Themen und ist Mitglied mehrerer Geschichtsvereine. 2013 gründete er den Verein Henneberg-Itzgrund-Franken e.V., dessen Vorsitzender er bis zur Vereinsauflösung 2020 war. Seit 2019 ist er im Vorstand des Vereins Fränkischer Bund e.V. aktiv. Er ist Entdecker und Förderer des Begriffs Kulturregion Franken und Initiator eines Webprojekts zur Kirchweih in der Kulturregion Franken.

Martin Truckenbrodt (Jahrgang 1971, beruflich in der IT zuhause) ist im Landkreis Coburg aufgewachsen und seit 2004 im Landkreis Sonneberg zuhause. Seit Ende 2012 setzt er sich für die Anerkennung der fränkischen kulturellen Identität und Geschichte des heutigen Südthüringen ein, befasst sich seitdem intensiver mit heimatgeschichtlichen Themen und ist Mitglied mehrerer Geschichtsvereine. 2013 gründete er den Verein Henneberg-Itzgrund-Franken e.V., dessen Vorsitzender er bis zur Vereinsauflösung 2020 war. Seit 2019 ist er im Vorstand des Vereins Fränkischer Bund e.V. aktiv. Er ist Entdecker und Förderer des Begriffs Kulturregion Franken und Initiator eines Webprojekts zur Kirchweih in der Kulturregion Franken.

Tag der Franken 2018 in Ansbach

Nachdem Alexanders erste Ehefrau Caroline Friederike am 18. Februar 1791 in Unterschwaningen verstorben war, wo sie nach der vom Markgrafen vollzogenen Trennung gelebt hatte, verließ der Markgraf am 19. Mai 1791 Triesdorf in Richtung Großbritannien.

Am 30. Oktober 1791 heiratete er in Lissabon Lady Elizabeta Craven, die Tochter des Augustus Berkeley, 4. Earl of Berkeley und Witwe des William Craven. Ihr erster Mann, der 6. Baron Craven, war kurz vorher verstorben. Markgraf Christian Friedrich Karl Alexander trat am 16. Januar 1791 in einem Geheimvertrag seine Fürstentümer Ansbach- Bayreuth für eine lebenslange jährliche Leibrente von 300.000 Gulden an den preußischen Staat ab.

Am 2. Dezember 1791 unterzeichnete Alexander in Bordeaux seine Abdankung. Er ging mit seiner zweiten Frau als Privatmann nach England und widmete sich dort der Pferdezucht. Im Dezember 1791 kaufte er ein Anwesen bei Hammersmith an der Themse. Im Jahr 1798 erwarb er Gut Benham. Am 5. Januar 1806 starb dort Alexander

(* 24.02.1736 in Ansbach) nach einer kurzen, „die Lunge betreffenden“ Krankheit.

Eine Gedenktafel in der St. Mary’s Church von Speen nahe Newbury erinnert an den „Margrave of Brandenbourg, Anspach and Bareith“. Karl Theodor von Bayern starb im Februar 1799. Nachfolger wurde eine Wittelsbacher Nebenlinie aus Zweibrücken- Birkenfeld. Im Vertrag von Schönbrunn vom 15. Dezember 1805 musste Preußen das Fürstentum Ansbach-Bayreuth im Tausch gegen das Kurfürstentum Hannover an Frankreich abgeben; zum 1. Januar 1806 kam der Ansbacher Teil an Bayern.

Das Fürstentum Bayreuth dagegen verblieb noch ein weiteres Jahr unter preußischer Herrschaft, bis es nach der Niederlage Preußens im vierten Koalitionskrieg 1807 an das französische Kaiserreich abgetreten werden musste. Im Jahr 1808 bot Napoleon das Bayreuther Land auf dem Erfurter Fürstenkongress dem Königreich Bayern zum Preis von 25 Millionen, später für 15 Millionen Francs (oder Gulden?) an. Zunächst zögernd, zahlte das Königreich 1810 doch die geforderte Summe. Mit der Inbesitznahme durch Bayern am 30. Juni des gleichen Jahres endete die Existenz des Fürstentums Bayreuth.

Das Königreich Bayern war ein Staat in Mitteleuropa. Es hatte seinen Ursprung in dem am 26. Dezember 1805 beim Frieden von Pressburg zwischen den abgeschlossenen Friedensvertrag.

Für seine Bündnistreue seit dem Geheimvertrag von Bogenhausen im Jahre 1805 wurde Bayern durch den französischen Kaiser im Frieden von Pressburg (zwischen Bevollmächtigten des französischen Kaisers Napoleon Bonaparte und des Deutschen und Österreichischen Doppel- Kaisers Franz II./ Franz I.) am 26. Dezember 1805 zum Königreich aufgewertet und Max Joseph am 1. Januar 1806 in München als Maximilian I. Joseph zum ersten König Bayerns proklamiert. Ab diesem Zeitpunkt war also Bayern Königreich. Bayern wurde also nur mit Hilfe einer fremden Macht ein Königreich.

1813, 8.Oktober Vertrag von Ried. Bayern wendet sich von Frankreich ab.

1813, 14.Oktober Kriegserklärung von Bayern an Frankreich.

1813, 19.Oktober Ende der Völkerschlacht bei Leipzig.

Bayern hat nur fünf Tage vor dem Ende Napoleons die Seiten gewechselt- und trotzdem alle Vergünstigungen behalten.

Horst Lochner

Dass es nach Darstellung der Geschichtsfriseure vom „Haus der Bayerischen Geschichte“ Franken eigentlich gar nicht gibt und es sich bei den Einwohnern der Region dieses Namens nur um eine Ansammlung von charakterlosen Anpassern handelt (WIF 1/16, München lügt Nr. 5), ist nur eine Seite der Geschichtsklitterung, die im Bundesland „Bayern“ betrieben wird, um vordemokratische Machtstrukturen abzusichern. Auf der anderen Seite wird alles, was mit Altbayern zu tun hat bis zur Lächerlichkeit überhöht und mit Bedeutung aufgeladen.

In der Folge 1 der BR-Produktion „Der bayerischen Geschichte auf der Spur“ verlegt der bayerische Historiker Professor Manfred Treml den Beginn der bayerischen Geschichte weit zurück in die Vorgeschichte. Mit hypnotisierendem Blick und bedeutungsschwangerer Stimme wird einleitend erklärt, dass Franken und Schwaben nur ungefähr 200 Jahre Geschichte in Anspruch nehmen könnten. Die eigentliche Geschichte Bayerns sei die altbayerische Geschichte. Der erste Bayer, ein 30 jähriger Mann (immerhin schon ein Homo sapiens sapiens), habe vor 18.000 Jahren gelebt und sei in einer Höhle bei Kehlheim gefunden worden. Der erste Bierkrug mit einem Rautenmuster „etwas sehr Bayerisches“ sei etwa 3.000 Jahre alt (gezeigt wird ein Bild von einem Tonkrug mit Henkel und einer eingeritzten Zickzacklinie) und die erste bayerische Krone sei 1.370 Jahre alt (gezeigt wird ein mit Zacken versehenes goldenes Diadem). Die Kelten in Bayern (bayerische Kelten sozusagen) hätten bleibende Kulturleistungen erbracht, so hätte sie etwa die Töpferscheibe erfunden und bei den keltischen Goldmünzen handle es sich um das erste geprägte Geld in Bayern.

So wird viel Geld ausgegeben, um die Bevölkerung abzurichten wie die Zirkuspudel. Geld, das man gebrauchen könnte, um im Interesse einer gut funktionierenden offenen Gesellschaft besser zu informieren.

Manfred Hofmann

Ein Gastbeitrag von Prof. Kilian Moritz, LL.M.

„Bayern klingt so, wie man sich den Dialekt im Münchner Biergarten vorstellt; einen anderen Eindruck kann man aus den Medien kaum gewinnen.“ Zu diesem Ergebnis kommt Prof. Dr. Alfred Lameli, Professor für Germanische Linguistik an der Universität Freiburg. Er stellt fest: „Von hier aus ist es nicht weit zu dem Stereotyp, das Deutsche im Ausland in Seppelhosen mit Bierkrug beschreibt, mögen sie nun aus Oberammergau oder aus Flensburg stammen. Was Bayern betrifft, so wäre sehr zu wünschen, die bestehende Vielfalt wäre in der öffentlichen Darstellung sichtbarer. Denn neben den Dialekten Altbayerns prägen v.a. Schwäbisch, Fränkisch und sogar Hessisch das Bundesland, haben aber in Rundfunk und Medien fast keine Stimme.“

Der Sprachwissenschaftler Dr. Stefan Kleiner vom Leibniz Institut für Deutsche Sprache Mannheim führte 2013 eine Studie zur Dialekttiefe in Film- und Fernsehproduktionen durch. Warum er diese Studie mit oberbayerischem TV-Material durchführte [Anm.: bei Sprachwissenschaftlern wird dieser Dialekt „Mittelbairisch“ genannt] „hat einen auf der Hand liegenden Grund: Es gibt für andere Mundarten schlicht nicht genügend Material zur Bildung eines Korpus, das diesen Namen auch verdient hätte. Film- und Fernsehproduktionen, in denen statt Mittelbairisch andere in Bayern gesprochene Dialekte Verwendung finden, lassen sich nahezu an einer Hand abzählen. … Wenig überraschend ist darum auch, dass eine ähnliche Dominanz des Mittelbairischen auch für das alltägliche Fernsehprogramm des Bayerischen Rundfunks festgestellt werden kann.“, so Dr. Stefan Kleiner. Sein Fazit: „Die Faktenlage ist eindeutig und sie war es immer schon.“

Der Sprachwissenschaftler Dr. Manfred Renn (ehem. Universität Augsburg) kommt zu ähnlichen Ergebnissen und spricht von einer „völlig offensichtlichen Ungleichbehandlung… Im Bayerischen Rundfunk ist ja dialektal meistens das Münchner Salonbairisch zu hören.“

In „Sprache und Raum – Ein internationales Handbuch der Sprachvariationen“ konstatiert Prof. Dr. Rüdiger Harnisch von der Universität Passau: „Was das Fränkische in den auf Bayern ausgelegten Medien, also vor allem den Bayerischen Rundfunk (Radio und noch mehr Fernsehen) betrifft, ist eine massive Vertikalisierung der beiden benachbarten Kulturen Bayerns und Frankens, darunter auch der Dialekte Bairisch und Fränkisch, zu beobachten… Dass die kulturelle Hegemonisierung Altbayerns gegenüber Franken im Medienbereich nicht nur von bayerischen Akteuren betrieben, sondern auch durch Handlungen Außenstehender gestützt wird, zeigt der Skandal um die Dialektwahl im TV-Dreiteiler Tannbach. Dort ließ das ZDF die Bewohner des durch die deutsch-deutsche Grenze geteilten Dorfes Tannbach (…) nicht ihren vogtländischen Dialekt, nicht einmal ein „gemäßigtes“ Fränkisch reden, sondern Bairisch.“

Dr. Armin R. Bachmann (Universität Regensburg) sprach 2008 beim Symposium „Mundart und Medien“ von einer „jahrzehntelangen Überflutung mit der Sprache aus den beiden Regierungsbezirken im Südosten“ und beklagte eine „für selbstverständlich genommene Bevorzugung einer Sprachform. … Nordbairisches oder Schwäbisches hört man bei BR-Moderatoren gar nicht, von den kleineren Mundarträumen ganz zu schweigen.“.

Diesen Aussagen müsste man eigentlich nichts hinzufügen. Eindeutiger kann man die Ungleichbehandlung der Regionen und Dialekte in den Programmen des BR kaum beschreiben. Aktuelle Analysen stützen diese Befunde: Ich komme auf 23 weiß-blau-bairisch-alpenländisch geprägte TV-Serien allein beim Bayerischen Rundfunk (in der Summe sind dies um die 3500 Folgen/Episoden!), in denen überwiegend oder gänzlich Oberbayerisch („Münchner Salonbairisch“) gesprochen wird. Laut Zahlen der Filmförderung Bayern (FFF) fanden in 2019 insgesamt 3967 Film-Drehtagen in ganz Bayern statt. Der weitaus größte Teil davon waren die 3511 Drehtage in München und Oberbayern. In ganz Franken dagegen wurde gerade mal an 122 Tagen gedreht (das entspricht mageren 3 %, also nur einem Zehntel dessen, was mit Blick auf die Bevölkerungszahl angemessen wäre). In Unterfranken waren es indiskutable 8 Drehtage, was einem Anteil von 0,2 % entspricht. Auf der Suche nach einer TV-Serie, die nicht nur in Franken gedreht, sondern in der auch einer der fränkischen Dialekte in relevantem Umfang und authentisch gesprochen wird, bin ich nicht fündig geworden.

Wenn einmal etwas in Franken gedreht wurde wie die sechsteilige TV-Reihe Sedwitz, dann müssen die Zuschauer ertragen, dass ein Hauptdarsteller permanent reinstes Oberbayerisch spricht oder Schauspieler relativ erfolglos versuchen, Oberfränkisch zu sprechen. Käme der BR bei einer Produktion an der oberbayerisch-österreichischen Grenze auch auf die Idee: „Da casten wir unbedingt noch einen Franken mit rein! Der kriegt dann die Hauptrolle.“? Sicherlich nicht. Den fränkischen Zuschauern/innen wird das selbstverständlich zugemutet.

Fakt ist: Das Unterhaltungsprogramm des Bayerischen Rundfunks (TV-Serien, Spielfilme, Fiktionales, regionale (Volks-)Musik, Dialekte…) ist seit Jahrzehnten erdrückend einseitig weiß-blau-bairisch-alpenländisch geprägt. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Über die Jahre wurde der Bayerische Rundfunk immer wieder mit dieser Unwucht konfrontiert. Insbesondere der Fränkische Bund hat dies wiederholt angeprangert und mit konkreten Programmbeobachtungen belegt. Beispielhaft möchte ich auf die Erhebungen des Bamberger Rechtsanwaltes Manfred Hofmann verweisen. In Tageszeitungen wurde vielfach und ausführlich über diese Benachteiligung Frankens berichtet (bspw. in der Main-Post am 28.09.2016: „nur etwa ein Prozent der Unterhaltungssendungen (hätten) einen Bezug zu Franken“). Auch erreichten mich im zurückliegenden Jahr Anrufe und Mails, in denen Zuschauerinnen und Zuschauer, Hörerinnen und Hörer von ihren erfolglosen Programmbeschwerden an den BR berichteten. Einige drückten in sehr deutlichen, drastischen Worten ihren Unmut aus.

Wie die reflexartigen, gebetsmühlenartigen Dementis durch den BR und seine Pressestelle immer wieder lauteten (ich spreche hier bewusst in der Vergangenheitsform, da aktuell ein erstes Problembewusstsein in Teilen des BR zu beobachten ist), sind dem Fränkischen Bund und seinen Mitgliedern leider nur zu gut bekannt. Auf Forderungen nach ganz konkret mehr fränkischen Unterhaltungsformaten, mehr fränkischen Dialektfarben im BR-Programm und mehr Spielfilmen aus Franken kam meist nur der Hinweis auf die journalistische Regionalberichterstattung des BR aus den Regionen, auf das Studio Franken und seine vielen Sendeminuten mit regionalen Informationen (wenngleich es in der Frage gar nicht um die journalistischen Angebote ging). Irgendwann kam dann noch immer der Hinweis auf den einen Franken-Tatort. (Diesem stehen sehr vielen Spielfilme und TV-Serien aus München und Oberbayern entgegen.)

Die Leistungen des BR im Informationsbereich stehen außer Frage! Er berichtet umfassend aus allen Regionen des Freistaates. (Dass aus der Hauptstadt eines Bundeslandes, wo der Landtag, die Ministerien und viele große Behörden angesiedelt sind, über mehr politische Ereignisse zu berichten ist, beklage ich nicht. Es ist eine Tatsache.) In den letzten Jahren hat der BR sogar massiv in die journalistische Berichterstattung in den Regionen investiert.

Warum aber hat der BR bislang keinerlei Infrastruktur für Filmproduktionen in Nordbayern geschaffen? Das Problem, dass die meisten Filmproduktionsfirmen in und um München angesiedelt sind, ist schon lange bekannt. Schon im November 2005 thematisierte die BILD-Zeitung das Problem. Der damalige BR-Intendant Dr. Thomas Gruber entgegnete:

„Franken ist als Produktionsort sehr viel teurer als München. Das Film-Team muß während der Dreharbeiten in Hotels untergebracht werden.“

Der Spruch ist branchenbekannt: „Filmproduzenten scheuen Fahrt- und Hotelkosten wie der Teufel das Weihwasser“. Weil der große Filmproduktions-Apparat rund um München sitzt, wird auch fast nur dort gedreht.

Dieses Argument überzeugt für einen gebührenfinanzierten Sender nicht, der natürlich auch auf die Kosten schauen muss, aber im Falle des BR verpflichtet ist, in seinen Sendungen „der Eigenart Bayerns gerecht zu werden“ (Bayerisches Rundfunkgesetz, Art. 4 „Programm und Werbung“, Abs. 1, Satz 2).

Dort steht nirgends: „...wenn’s aber zu weit von München entfernt ist und die Fahrtkosten zu hoch sind, dann muss der BR seine Filmteams nicht extra hinschicken.“

Im Bereich der journalistischen Informationsangebote wäre der BR auch nie auf die Idee zu kommen, nur rund um München zu berichten, „weil es nicht so weit weg ist„. Schon frühzeitig (das BR-Studio Würzburg wurde 1977 gegründet) hat der BR Regionalstudios in Bayern eingerichtet und Regional-Korrespondenten/innen in den Regionen installiert. Die Regionalberichterstattung wurde in den letzten Jahren weiterhin gestärkt und ausgebaut.

Seit Anfang Februar 2021 ist Dr. Katja Wildermuth Intendantin des Bayerischen Rundfunks. Im BJV Report, dem Printmagazin des Bayerischen Journalisten-Verbandes (Heft 2/2021), wird sie als erste Frau an der Spitze des BR gefragt:

„Mehr Frauen in Führungspositionen heißt auch mehr Diversität in der Unternehmenskultur. Wo steht der BR derzeit, welche Schritte planen Sie?“

Dr. Katha Wildermuth:

„Vielfalt ist für mich ein persönliches Anliegen und nicht nur eine Frage des Geschlechts. Sie hat viele Facetten – so geht es auch um regionale Vielfalt, um soziale Herkunft, um unterschiedliche Prägungen, Biografien und Lebensentwürfe, um Religion und Weltanschauung bis hin zu Alter und sexueller Orientierung. Ich glaube, wir sind gut beraten, uns innerhalb des Unternehmens und auch innerhalb des Programms möglichst plural aufzustellen.“

Dies lässt hoffen, dass sich „regionale Vielfalt“ und mehr Pluralismus künftig positiv in den bemängelten Bereichen (TV-Serien, Fiktionales, Dialekte, BR-Shop, BR Heimat…) widerspiegeln werden. Wenngleich heute noch immer regelmäßig aus dem Süden Bayerns TV-Moderatorinnen und Moderatoren nach Franken fahren und in breitem Bairisch Franken, Land und Leute vorstellen. (Was würden Altbayern sagen, wenn es genau umgekehrt wäre und regelmäßig fränkische TV-Moderatoren/innen in breitem fränkischen Dialekt südbayerische Regionen vorstellen würden?? Leben einige BR-Programm-Macher zu sehr in ihrer „Münchner Bubble“, in der ihnen die Alpen, der Gardasee und Südtirol näherliegen als Franken?)

In einigen Programmbereichen sind inzwischen Verbesserungen hin zu mehr fränkischen Inhalten im Unterhaltungsprogramm des BR zu beobachten. Es besteht Anlass zur Hoffnung, dass der BR die Beschwerden aus Franken nun endlich ernst nimmt und nicht nur aussitzen möchte.

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks als Aufsichtsgremium, besetzt mit den Vertreterinnen und Vertretern der gesellschaftlich-relevanten Gruppierungen, hat sich nun des Themas angenommen (Rundfunkratssitzung am 16. April 2021). Man wolle das Thema nicht nur in einem Ausschuss behandeln, sondern im Plenum, da es hier um ganz grundsätzliche, strukturelle Fragen gehe. Dies lässt hoffen.

Liebe Mitglieder und Freunde des Fränkischen Bundes,

die Druckausgabe Mai 2021 der „Wir in Franken“ ist fertig. Sie können sie hier bereits lesen. Die Papierausgabe geht in den nächsten Tagen in den Versand.

von Siegfried Sesselmann

Wandern ist viel gesünder als nur antriebslos in der Sonne zu liegen. So reisen viele mit dem Ziel zu wandern beispielsweise zum Rennsteigweg, nach Südtirol, nach Mallorca oder nehmen sich den Jakobsweg vor. Doch auch in unmittelbarer Nähe gibt es herrliche, aber leider wenig bekannte Touren, die sowohl von der Wegstecke und den Ausblicken, als auch von den zu findenden Informationen einmalig schön sind.

So ist der 5-Kapellen-Weg im nahen Stadtsteinacher Oberland ein Ausflug, besser gesagt eine Wanderung wert. Sie beginnt bei 362 Höhenmetern, steigt auf maximal 637 m und geht wieder zum Ausgangspunkt zurück. Aber das Wunderbare an der 12 km langen Strecke sind fünf herrliche Kapellen, die zum Betrachten einladen. Nicht zu vergessen, es gibt auch drei Möglichkeiten einzukehren.

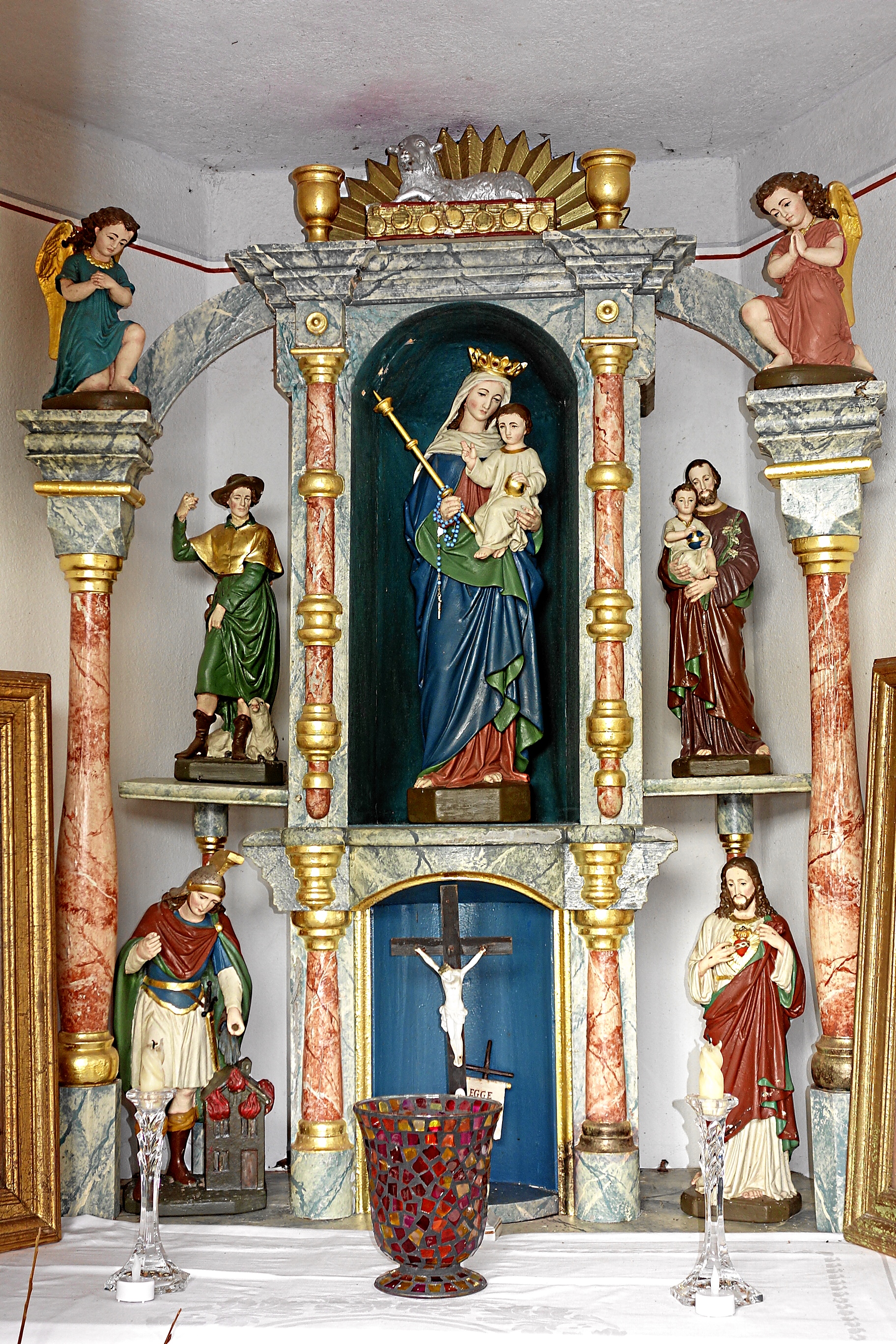

Man lässt sein Auto in Unterzaubach bei der Gaststätte Frankenwald stehen und läuft unmittelbar daneben den Weg hoch zur nahen Kriegergedächtsniskapelle. Dieses ehrwürdige kleine Gotteshaus wacht seit 1932 und entstand aus dem Bedürfnis der ehemaligen Gemeinde Zaubach, ein eigenes Gotteshaus zu besitzen. Aus Initiative des damaligen Krieger- und Veteranenvereins, an die neun gefallenen Väter und Söhne des 1. Weltkrieges zu gedenken, entwickelte sich das schmucke Gotteshaus zu einer Gebetsstätte. Auf der hell getünchten Kapelle ist ein Satteldach mit Dachreiter. Auf dem Altar steht eine Figur von „Christus in der Rast“. Neben Figuren und Bildern sind auf drei großen Tafeln an den Wänden die Namen der Gefallenen aus beiden Weltkriegen angebracht.

Kapelle in Zaubach

Bis 1996 schickte sich die Familie Georg und Margareta Sünkel mittags um 12 Uhr und abends um 19 Uhr siebenmal in der Woche an, zum Gebet zu läuten und das über 35 Jahre lang. Außerdem übernahm man noch die Pflege und Reinigung des schmucken Gotteshauses. Beim Tod eines Zaubachers „stimmelt“ die Glocke drei Mal. Früher stand hier noch ein Harmonium, das von Sofie Ott und Jakob Göldel zu Maiandachten gespielt wurde.

Seit 1971 liegt die Pflege und Erhaltung im Aufgabenbereich der Stadt. Da der Zahn der Zeit an der Kapelle nagte, entschloss man sich, ein neues Gotteshaus zu errichten. Mit unendlich großem Einsatz der Zaubacher und immenser Eigenleistung konnte zum Zaubacher Kirchweihsonntag, am 19. Oktober 2003 nach zweieinhalb Jahren Bauzeit die Weihe stattfinden.

Nun beginnt der weitere Weg Richtung Vorderreuth. Wie Serpentinen schlängelt sicdie geteerte Straße durch den Wald. Früher ging der Weg nach Vorderreuth fast schnurgerade 200 Höhenmeter nach oben bis nach in Eisenberg. Mitten in Vorderreuth steht die Hauskapelle der Familie Johann Schüßler. Im Jahre 1921 wurde von Johann und Anna Schüßler(Hausnummer 7), sowie von Nikolaus und Margareta Schüßler (Hausnummer 4) eine Kapelle errichtet, wie auf einem Schild über dem Eingang zu erfahren ist. „Zur Erinnerung an den Feldzug 1914 – 18. Im Kugelregen, Sturm und Wetter war stets Gott unser Retter“. Der Gerhard Schüßler und sein Sohn Frank hegen und pflegen mit ihren Frauen dieses Kleinod mit viel Liebe. Ein Blick durch das Fenster zeigt sieben Figuren auf einem Altar stehen, Bilder mit biblischen Szenen hängen an den Seiten.

Kapelle in Vorderreuth

Mit einer Stärkung im Ferienhaus Martinshof und nach Genuss des herrlichen Ausblickes geht die Wanderung weiter in Richtung Forkel. Vorbei ein Kreuzen mit dem Leib Jesu (corpus christi), vorbei an Marterln und Steinkreuzen erreicht man 800 m westlich vom Ort an einer Altstraße an der Abzweigung zum Einöd Forkel eine Wegkapelle. Diese ist aus Ziegelsteinen errichtet und mit einem schiefergedeckten Dach versehen. Auf der Kapelle ein Dachreiter mit Glocken und über dem Eingang ist eingemeißelt: „Erbaut/ von/ Joh. Kremer/1891“. Auf dem gepflegten Altar stehen eine Madonna sowie mehrere Figuren und Bilder. Davor erkennt man eine große Herz-Jesu-Figur. Den Forkelbauer gab es schon nachweislich vor 1700 mit dem Namen Tempel, der sich überall in unserer Gegend verbreitete. Im Jahre 1861 kam aus Altenreuth ein Johann Kremer und dieser Name erlosch nach genau 150 Jahren.

Kapelle bei Forkel

Mit 637 Höhenmetern ist der Forkelknock der höchste Punkt der Wanderung und man biegt nach 300 Metern auf die Straße rechts nach Schwand. Schon immer mussten die Einwohner von Schwand über Deckenreuth und die Boxmühle in die Kirche nach Wartenfels. Ein steiler und beschwerlicher Weg, besonders im Winter. Wer nun eine Einkehr braucht, ist bei der Familie Sesselmann in ihrem „Feststadel zum Eisbären“ herzlich willkommen. Inmitten des Ortes Schwand steht beim auf dem Weiterweg in den Gärten von Hausnummer 1 und 18 rechts die nächste Wegkapelle. Den hell gestrichenen Steinbau mit einen schiefergedeckten Satteldach errichtete Andreas Wunder aus Dankbarkeit für die glückliche Heimkehr aus dem Weltkrieg 1914/18. Zwischen sechs Heiligenfiguren erhebt sich erhöht in der Mitte auf dem Altar die Figur der heiligen Maria von Lourdes. Herrliche Bilder schmücken die Wände. Die ursprüngliche Kapelle wurde im Jahre 1998 weggerissen und die drei Brüder Wunder aus dem Haus Nummer 18 errichteten mit weiteren engagierten Nachbarn dieses Schmuckstück. Bei der Einweihung durch Pfarrer Adalbert Lachnit spielte der Musikverein Wartenfels und man pflegte wieder den Brauch der Maiandachten.

Wenn man nun weiter läuft, kommt man zur Staatsstraße 2195, die von Stadteinach kommend nach Presseck führt. Man überquert diese und geht links auf der schmalen geteerten Straße im Wald hoch bis zur Einmündung links nach Römersreuth. Mitten im Ort rechts gelegen wartet die letzte Kapelle unserer Wanderung.

Kapelle in Schwand

Die Römersreuther Kapelle ist den heiligen Zwillingen St. Benedikt und St. Scholastika geweiht und ist die jüngste der fünf Kapellen, die erst im Oktober 1990 eingeweiht wurde. Die Idee zur Erbauung dieses schmucken Gotteshauses liegt aber noch 32 Jahre zuvor. Im Jahre 1856 heiratete ein Johann Pfreundner aus Schöndorf in das Anwesen Hohner Nummer 6. Aus dieser Linie Pfreundner verstarb im Jahre 1958 Karolina Schuberth, eine geborene Pfreundner und ihr Bruder Karl musste auf ihrem Sterbebett versprechen, eine Kapelle zu errichten. Doch erst im Jahre 1985 begann Rudolph Zickert, der mit Gertrud, geborene Pfreundner verheiratet ist, zusammen mit Armin Pfreundner das Versprechen in die Tat umzusetzen. Man wählte das Bauprinzip des Goldenen Schnittes (alles im Verhältnis 5:3). Im Innenraum steht ein Altartisch mit den vier Evangelistensymbolen und ein Kreuz mit den Initialen JNKJ (lateinisch INRI). Auf dem Schieferdach leuchtet ein vergoldetes Kreuz, das von Familie Kremer gestiftet wurde. Der Weg der Glocke führt aus einem aufgelösten Kloster der Vinzentinerinnen in Berlin über Trebgast, wo sie im Dachboden schlummerte, bis nach Römersreuth, wo sie seit 2009 sonntags um 12 Uhr läutet. Traditionell am Pfingstmontag findet eine Wallfahrt von Stadtsteinach nach Römersreuth statt.

Kapelle in Römersreuth

Genau diesen „Wallfahrtsweg“ betreten wir, wenn man den Ort wieder Richtung Schwand verlässt, jedoch vorher links abbiegt. Ein Weg mit herrlichen Ausblicken, Frankenreuth links liegend, fast am Gipfel der Grünbürg vorbei die Alte Pressecker Straße hinab nach Stadtsteinach. Diesen Weg mussten früher die Einwohner von Römersreuth in die Kirche nach Stadtsteinach laufen, denn sie gehörten nicht zur Pfarrei Wartenfels. Unten angekommen biegt man rechts in die Grünbürgstraße bis zur Bundesstraße. Nachdem man recht abbiegt und den Radweg bis Unterzaubach läuft, sieht man den Ausgangspunkt mit der Gaststätte Frankenwald wieder. Dort kehrt man noch ein und stärkt sich nach der Wanderung auf dem Fünf-Kapellen-Weg.

Ruine vom Heimatverein Rödental zu neuem Leben erweckt!

Es ist schon spannend, wenn man vom Parkplatz am Waldrand im Stadtteil Oberwohlsbach den Burgberg zur Lauterburg hinaufsteigt. Wendet man sich um, hat man nicht nur das Panorama des Coburger Landes vor sich, sondern man erblickt auch den Staffelberg und östlich sogar den Kordigast. Der autofreie Wanderweg führt durch Viehweiden – im Sommer oft mit Schafen bestückt – hinauf zur Burg, wo man von der Frankenfahne begrüßt wird. Etwas außer Atem steht man dann vor der imposanten Burganlage, die alten Glanz und Herrschaft erahnen lässt. Spätestens dann stellt sich die Frage, was es mit diesem Kleinod auf sich hat.

Man muss weit zurückblicken, um die Wurzeln der Burg zu finden.

Erstmalig wurde das „Castrum Luterberg“ in einer Urkunde von 1156 erwähnt. Burgherren waren zu diesem Zeitpunkt die Herren von Wolfeswach. In der Urkunde ist Herrman von Sterker-Wolfeswach benannt. Die Herren Wolfeswach, die das Castrum Luterberg als Lehen der Grafen von Henneberg innehatten, haben auch den kleine Orten Ober- und Unterwohlsbach, heute Stadt Rödental, ihren Namen gegeben. Wie es geschichtlich vielfach zu finden ist, hatte auch das Castrum Luterberg in seiner langen Geschichte wechselnde Besitzer. So auch die Herren von Schaumberg. Aus dieser Linie stammt Adam von Schaumberg, er wurde erstmals 1471 urkundlich erwähnt und ist 1524 gestorben.

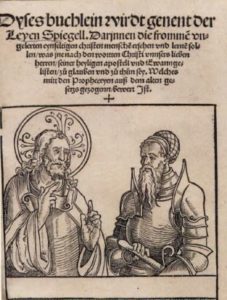

Dieser lebte zur Zeit der Reformation auf der Lauterburg und somit während der sächsischen Herrschaft in Coburg, mitten im Zentrum der Bewegung des Religionswechsels. Adam von Schaumberg, ein gebildeter Ritter, sowohl Bamberger als auch Sächsischer Rat, hat sich auf der Lauterburg mit der noch herrschenden katholischen Lehre, der Machtstellung des Papstes, der Beichte, dem käuflichen Seelenheil, der Absolution und der Heiligenverehrung auseinandergesetzt und verfasste basierend auf Martin Luthers Flugschrift von 1520 „An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung“ ein Büchlein, das dem gemeinen „einfachen Volk“ helfen soll, den neuen Glauben zu verstehen. Dieses Buch war deswegen so bedeutend, weil es die erste theologische Schrift eines Laien für andere Laien in der kursächsischen Pflege Coburg war. Dies schlägt sich auch im Titel des Werkes nieder, hieß es doch mit komplettem Text:

Dyses buchlein wirdt genent der Leyen Spiegell. Darinnen die fromme ungelerten eynfeltigen christen menschen ersehen und lernen sollen; was ine nach den wortten Chrsti unsseres lieben herren; seiner heyligen apostell und Ewanngelisten; zu glauben und zu thun sey. Welches mit den Propheceyen auß dem alten gesetzes gezogenn; bewert Ist.

Dyses buchlein wirdt genent der Leyen Spiegell. Darinnen die fromme ungelerten eynfeltigen christen menschen ersehen und lernen sollen; was ine nach den wortten Chrsti unsseres lieben herren; seiner heyligen apostell und Ewanngelisten; zu glauben und zu thun sey. Welches mit den Propheceyen auß dem alten gesetzes gezogenn; bewert Ist.

Somit wurde die Lauterburg im 16. Jahrhundert eine frühe Stätte der Reformation für den südlichsten Teil des sächsischen Kurfürstentums.

Im dreißigjährigen Krieg 1635 wurde die Burg fast vollständig zerstört, die Reste gingen 1695 in den Besitz des Herzog Friedrich von Sachsen-Gotha über. Dieser hatte kein Interesse an dem zerstörten Bauwerk und übergab die Burg mit all seinen Besitzungen seiner Tochter Dorothea Maria als Heiratsgut mit dem Erbprinzen Ernst Ludwig von Meiningen. Dem Meininger gefiel die Gegend nicht zuletzt wegen der weitläufigen Jagdgründe gut, sodass er das Bauwerk zu einem prächtigen dreistöckigen Lust- und Jagdschloss umbauen ließ und fortan das Anwesen Ludwigsburg nannte.

Allerdings wurde der Bau mit 169 Fenstern nie fertig gestellt und als die Meininger Linie ausstarb kam es in der Erbfolge zwischen dem Coburger und Gothaer Herzogshaus zu einem Streit, in dessen Folge ein kleiner Krieg entstand. Die Geschichte überliefert, dass die Gothaer mit 600 Mann die Burg belagerten, die die Coburger besetzt hatten. Es wird berichtet, dass die Gothaer Grenadiere alsbald die Belagerung aufgaben, da ihnen die Coburger die Bierzufuhr abgeschnitten hatten. Nun stand der unvollendete Bau nutzlos und unbewohnt auf Berges Höhe und die Bauern des Dorfes Oberwohlsbach holten sich Steine der Mauerreste zum Bau ihrer Häuser.

Es kam, wie es kommen musste, die Mauern zerfielen und es wurde immer gefährlicher die Anlage öffentlich zugänglich zu halten, denn der große Tonnengewölbesaal und ein breiter Gang, im Volksmund Hexenküche genannt, waren noch vorhanden und lockte Neugierige, besonders Kinder und Jugendliche an, was bei der Baufälligkeit nicht ungefährlich war. Deshalb entschloss man sich die Burgruine im Jahr 1959 zu sprengen. Was blieb, war ein großer Steinhaufen.

Die Heimatfreunde Rödentals wollten den Verlust der Lauterburg nicht hinnehmen. Es wurden lange Jahre Pläne geschmiedet, wie man die Burg zumindest teilweise wiederaufbauen könnte. Dem damaligen Bürgermeister Ferdinand Fischer, dem Vorsitzenden der Heimatvereins, Harald Tischer und auch dem späteren Bürgermeister Gerhard Preß ist es zu verdanken, dass die Pläne verwirklicht werden konnten.

Mit Hilfe des städtischen Bauhofes und des Bauunternehmens Schneider und vielen Helfern wurde 10 Jahre in Eigenleistungen die Lauterburg in Ihrem Grundriss in hohen Mauern wiedererrichtet. Mit Spenden und Zuschüssen wurden 600.000 DM verbaut, bis man nach 10 Jahren Bautätigkeit 1999 die Lauterburg wieder der Öffentlichkeit übergeben konnte. Das Tonnengewölbe im „Rittersaal mit Kamin“ und der Gang der Hexenküche konnten wieder nutzbar gemacht werden.

Tonnengewölbe „Rittersaal“

Kamin im „Rittersaal“

Ein Turm wurde über dem Eingang errichtet, um an altes Rittertum zu erinnern. Zur Weihnachtszeit grüßt ein leuchtender Weihnachtsstern die Durchreisenden.

Seit dieser Zeit gehört die Lauterburg wieder zu den Sehenswürdigkeiten und Naherholungs-zielen der Stadt Rödental und der umliegenden Region. Der Heimatverein Rödental unter dem Vorsitz von Prof. Günther Ott, unterstützt von seiner Frau Ingrid, wird nicht müde, immer neue Feste und Begegnungen auf die Burg zu bringen. So gab es schon neben den traditionellen Treffen am 1. Mai, dem Familienpicknick und dem Entzünden des Weihnachtssterns, auch Theateraufführungen, Konzerte, Mittelalterfeste und vieles mehr.

Burginnenhof mit Turm

Der Burginnenhof – heute als Burgterrasse bezeichnet – ist immer zugänglich und lädt zum Besuch ein. Will man auch das Gewölbe sehen, muss man sich bei Familie Ott anmelden. Wer die Lauterburg besuchen will, braucht nur den Stadtteil Oberwohlsbach anzufahren, von dort ist der Weg beschildert.

Ingrid Ott

Heimatpflegerin Landkreis Coburg

für Tradition und Brauch

Am 2.7.2019 wurde vom damaligen Verein Henneberg-Itzgrund-Franken, zusammen mit dem Heimatverein Rödental und dem Fränkischen Bund, aus Anlass des Tages der Franken eine Frankenfahne gehisst, die seitdem über der Lauterburg weht.

Kinderfest © Stadt Neustadt b. Coburg

Neustadt bei Coburg war, zusammen mit Sonneberg Ausrichtungsstadt des ersten länderübergreifenden Tages der Franken 2019. In einem Beitrag von Nina Brückner stellt sich die Stadt vor.

Am 11. Juli 2020 wäre es wieder soweit gewesen und Neustadt hätte seinen „Nationalfeiertag“ gefeiert, eingeläutet durch den „Weckruf“ der Stadtkapelle und des Jugendorchesters am Samstagmorgen – wenn dieses Jahr auf Grund von Corona nicht alles ein wenig anders laufen würde.

Jährlich im Juli lockt nämlich sonst das Neustadter Kinderfest die Bürgerinnen und Bürger in die reichlich bunt geschmückten Straßen der Innenstadt, wo sie den Kinderfestumzug bestaunen. Neben Gästen aus nah und fern kommen auch viele Weggezogene an diesem Tag zu Besuch in die Heimat. Zwischen mit Luftballons, Fähnchen und Girlanden verzierten Häusern sowie Zuschauermengen auf den seitlichen Gehwegen laufen alle Kinder der Neustadter Schulen nach Klassen und Schulart sortiert mit Kostümen und aufwändig gestalteten Schildern durch die Straßen, begleitet von verschiedenen Blaskapellen und geschmückten Festwagen. Im Anschluss an den Umzug finden die sogenannten Freiübungen auf dem Schützenplatz statt. Hier geben die Jungen der Sekundarstufe beim sportlichen Staffellauf ihr Bestes, die Mädchen bei den synchron eingeübten Tanzvorführungen und die Kleinsten beim „Rutscher“, dem traditionellen Neustadter Kindertanz mit seiner ganz besonderen Melodie. Am Kletterbaum ergattern sich die Kinder im Anschluss ein Spielzeug oder etwas Süßes, Fahrgestelle und Schießbuden ergänzen das bunte Treiben und unter den angebotenen Leckereien, wie Zuckerwatte, Eis oder gebrannte Mandeln, hat die Neustadter Bratwurst den höchsten Stellenwert. Sogar im Festumzug wird diese symbolhaft als Glasfiber-Plastik in Riesendimension von vier ehemaligen Neustadter Schülern mit ganz viel Stolz getragen. Am Nachmittag finden sich dann meist Familien und Nachbarn zusammen und lassen den Tag mit einem geselligen Grillfest ausklingen.

Das Kinderfest ist das beliebteste und wohl auch großartigste Fest und den zahlreichen Traditionsveranstaltungen der Stadt Neustadt und verbindet Generationen miteinander. Es blieb selbst über den Dreißigjährigen Krieg und die beiden Weltkriege hinweg bis heute erhalten. Im Neustadter Kirchenbuch wird das Kinderfest erstmals urkundlich nachgewiesen und geht – noch mit der ursprünglichen Bezeichnung „Gregoriusfest“ – auf das Jahr 1617 zurück. Somit zählt das Neustadter Kinderfest zu den ältesten Kinderfesten Deutschlands.

Das Gregoriusfest als Schul- und Kinderfest hat eine mehr als 1000-jährige Vergangenheit und geht auf Papst Gregor I. (540-604) zurück, der auch – stets bemüht um die Bildung von Kindern – als „Kinderbischof“ bezeichnet und zu ihrem Schutzpatron wurde. Im Sommer mussten die Kinder auf den Feldern mithelfen, im Winter wurden sie in die Schule geschickt. Zum Abschluss der Winterschule (damals noch vor Ostern) gab es dann nach den Prüfungen zur Belohnung Gebäck und Zuckerwerk sowie einen festlichen Umzug als auch Spiel und Tanz für die Kinder. Zu Ehren des „Kinderbischofs“ legte Papst Gregor IV. den Tag des Kinderfestes auf dessen Todestag, den 12. März.

Ursprünglich feierte man das Gregoriusfest im ganzen deutschsprachigen Raum, doch besonderen Anklang fand es in der oberfränkischen Region, wie beispielsweise in Creußen, Kulmbach, Kasendorf, Thurnau, Pegnitz oder Coburg – und ganz besonders in Neustadt b. Coburg. Zum feierlichen Ausklang des Schuljahres wurde das Fest allerdings in den meisten Städten auf Juli verlegt.

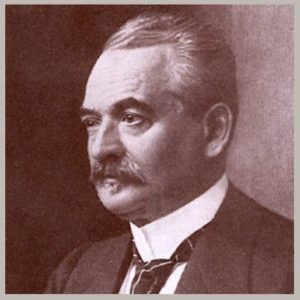

Was Kinder und Spielzeug angeht, stößt man in Neustadt b. Coburg auf eine Person, die sich wiederum in der traditionellen Puppen- und Spielzeugindustrie einen Namen gemacht hat und aufgrund ihrer politischen Verdienste 1909 zum Ehrenbürger ernannt wurde: Die Rede ist von dem Unternehmer und Politiker Max Oscar Arnold (1854-1938).

Max O. Arnold © Stadt Neustadt b. Coburg

Geboren als Sohn eines Damenschneidermeisters lernte er das Schneiderhandwerk im Betrieb seiner Eltern, gleichzeitig erhielt er Zeichen- und Modellierunterricht in der Neustadter Industrie- und Gewerbeschule. Unmittelbar nach seiner Trauung im Dezember 1878 gründete Max Oscar Arnold ein eigenes Unternehmen, das zunächst Puppenkleidung, ab 1884 auch Puppen herstellte und das rasch expandierte. Die hochwertigen Erzeugnisse wurden vor allem in die USA exportiert. In den beiden Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg zählte seine Firma mit bis zu 1000 Beschäftigten zu den wichtigsten Arbeitgebern in Neustadt. Fehlende Absatzmöglichkeiten der Puppenindustrie nach dem verlorenen Krieg, hohe finanzielle Verluste und ein Großbrand zwangen Arnold 1928 jedoch zur Schließung seiner Firma.

Max Oscar war aber nicht nur als Unternehmer, sondern auch als Politiker sehr aktiv und engagiert. Seit 1884 gehörte er als Freisinniger dem Landtag von Coburg an, dessen Präsident er 1904 wurde. Zwischen 1914 und 1918 vertrat er das Herzogtum Coburg im Deutschen Reichstag. 1919 zählte er zu den entschiedenen Befürwortern eines Anschlusses des Freistaates Coburg an Bayern. Dem Bayerischen Landtag gehörte er von 1920 bis 1924 an. Besondere Verdienste erwarb sich Max Oscar Arnold als Politiker um den Bau der Steinachtalbahn und des Landkrankenhauses Coburg. Auch gehörte er zu den Initiatoren der Restaurierung der Veste Coburg.

Mit dem „Max-Oscar-Arnold-Kunstpreis“ erinnert die Stadt Neustadt an ihren Ehrenbürger, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des Coburger Landes darstellte. Im Rahmen des jährlich stattfindenden PuppenFestivals vergibt die Stadt ihre „Max-Oscar-Arnold-Kunstpreise“ für zeitgenössische Puppenkunst und verfolgt mit dem Wettbewerb das Ziel, eingedenk ihrer Tradition als Bayerische Puppenstadt die zeitgenössische Puppenkunst nachhaltig zu fördern. Der Kunstpreis gilt als eine der international bedeutendsten Auszeichnungen seiner Art und wird auch als „Oscar für Puppenmacher“ bezeichnet. Er gilt als einziger, nicht kommerziell ausgelobter Kunstpreis weltweit.

Zudem setzte die Stadt Neustadt b. Coburg ihrem Ehrenbürger vor 70 Jahren am 1. Juli 1950 in Gedenken an den 1. Juli 1920 – der Tag, an dem der Freistaat Coburg zum Freistaat Bayern kam, vor allem dank des eifrigsten Verfechters des Anschlusses: Max Oscar Arnold – ein Denkmal auf dem Neustadter Karlsplatz (heute Arnoldplatz).

Der 1. Juli ist für Neustadt b. Coburg weiterhin von Bedeutung, wenn man zurück in das Jahr 1990 blickt. Hier wurde nämlich seinerzeit an der „Gebrannten Brücke“ – ein Gedenkort, gelegen zwischen Neustadt und dem thüringischen Sonneberg – das „Abkommen über die Aufhebung der Personenkontrollen an den innerdeutschen Grenzen“ zwischen dem damaligen Innenminister der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Wolfgang Schäuble, und dem DDR-Innenminister Dr. Peter Michael Diestel abgeschlossen.

Innenminister Dr. Schäuble BRD + Dr. Diestel DDR © Klaus Wöhner

Da Neustadt auf Grund seiner geografischen Lage direkt von den Auswirkungen der Errichtung der innerdeutschen Grenze betroffen war und die Stadt daher reichlich Geschichtsgut in Form von Fundstücken, Zeitzeugen, Gedenkstätten und originalen Ausstellungsstücken zu bieten hat, wurde eigens für Bildungszwecke die „Bildungsstätte Innerdeutsche Grenze“ (BIG) im Gebäude der kultur.werk.stadt errichtet, die mit einem modernen musealen Konzept und zeitgemäß aufbereiteten Informationen einen umfassenden Einblick in die Historie Neustadts mit seinen kulturellen, wirtschaftlichen und industriellen Entwicklungsständen von der Zeit der Weltkriege über die Phase des kalten Krieges, die Grenzöffnung und deren Neuerungen und Folgen hinweg bis in die Gegenwart gewährt. Entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze sind außerdem an bestimmten Stationen Stelen zu finden, die Besuchern mit Bildern und Texten einen Standortvergleich von früher und heute vor Augen führen. Der Besuch der BIG sowie der Außenstelen kann wunderbar mit einer Wanderung entlang des Grünen Bands verknüpft werden.

Bildungsstätte Innerdeutsche Grenze © Klaus Frenzel

Geschichte schreiben, Geschichte erleben – Neustadt b. Coburg im schönen Frankenland jedenfalls lebt Geschichte und macht sie lebendig, sei es in Form des traditionellen Kinderfestes im Juli, mit dem Max-Oscar-Arnold-Kunstpreis während des Internationalen PuppenFestivals Neustadt und Sonneberg im Mai oder mit der ganzjährigen Öffnung der Bildungsstätte Innerdeutsche Grenze.

Liebe Mitglieder und Freunde des Fränkischen Bundes,

die Druckausgabe September 2020 der „Wir in Franken“ ist fertig. Sie können sie hier bereits lesen. Die Papierausgabe geht in den nächsten Tagen in den Versand.