am 17. Mai 2018 in Gaibach / Kreis Kitzingen

von Volker Dungs

Dieser Artikel erschien zuerst in der Mitgliederzeitschrift „Der Steigerwald“ des Steigerwaldklubs.

Vom Kulturbruch zur Moderne führte der Weg dieser „Revolution von oben“. Die Folgen der Säkularisation 1802, des Reichsdeputationshauptschluss 1803 und der Konstitution 1808 für das Frankenland.

Da steht sie nun, die Konstitutionssäule. Nicht in München, sondern als einziges Denkmal außerhalb Münchens sinngebend für die Bayerische Verfassung von 1818, in Gaibach im provinziellen Franken. Auch wir, 44 Mitglieder aus den Zweigvereinen Iphofen-Kitzingen und Wiesentheid, standen am 18.April 2018 unter diesem Denkmal für die Idee einer magna charta Bavariae. Errichten ließ sie der Graf Franz Erwein von Schönborn, obwohl er als „Mediatisierter“ von seiner Landeshoheit beraubt, 1803 schon alle seine Rechte verloren hatte. Die Pläne für den Bau der Säule stammen vom Architekten Leo von Klenze, der sich die Trajanssäule in Rom zum Vorbild nahm. Die Grundsteinlegung der Säule fand am 26. Mai 1821 Mai unter Anwesenheit des bayerischen Kronprinzen Ludwig statt.

Da steht sie nun, die Konstitutionssäule. Nicht in München, sondern als einziges Denkmal außerhalb Münchens sinngebend für die Bayerische Verfassung von 1818, in Gaibach im provinziellen Franken. Auch wir, 44 Mitglieder aus den Zweigvereinen Iphofen-Kitzingen und Wiesentheid, standen am 18.April 2018 unter diesem Denkmal für die Idee einer magna charta Bavariae. Errichten ließ sie der Graf Franz Erwein von Schönborn, obwohl er als „Mediatisierter“ von seiner Landeshoheit beraubt, 1803 schon alle seine Rechte verloren hatte. Die Pläne für den Bau der Säule stammen vom Architekten Leo von Klenze, der sich die Trajanssäule in Rom zum Vorbild nahm. Die Grundsteinlegung der Säule fand am 26. Mai 1821 Mai unter Anwesenheit des bayerischen Kronprinzen Ludwig statt.

Zur Einweihungsfeier der Säule am 22. August 1828, die jedes Jahr bis 1831 wiederholt wurde, war wieder Ludwig, aber diesmal als König Ludwig I. von Napoleons Gnaden anwesend.. Als Ludwig I. unter dem Eindruck der Julirevolution in Frankreich seinen Reformkurs beendete, endeten 1831 in Gaibach auch die weiß-blauen Jubiläumsfeiern. Ein Jahr später zogen Menschen, diesmal unter schwarz-rot-goldenen Fahnen für die Einheit, Freiheit und Gleichheit, zu dieser Säule. Sie wollten, ähnlich wie auf dem Fest am Hambacher Schloss, für diese Ideale ein Zeichen setzen. Auch der Würzburger Bürgermeister und frühliberaler Staatsrechtler Dr. Wilhelm Joseph Behr, rief bei diesem „Gaibacher Fest“ zur weiteren Entwicklung und Verbesserung der Bayerischen Verfassung auf. Mit der in der Verfassung garantierten Freiheit der Meinung und Rede war es zu Ende. Alle Initiatoren dieser Veranstaltung wurden verhaftet. Behr musste vor dem Bild des Königs Abbitte leisten und wurde dennoch wegen Hochverrat und Majestätsbeleidigung zu Festungshaft verurteilt.

Aus differenzierter Sicht betrachtet, ist dieses Jubiläum: „200 Jahre Bayerische Verfassung“ und insbesondere die dieser Verfassung vorauseilende und von ihr nicht zu trennende Säkularisation (Verweltlichung, Verstaatlichung), nicht in allen Belangen zu bejubeln. Aber unstreitig ist, dass die Konstitution als verfassungsrechtliche Grundlage für das Königreich Bayern, zum Fundament einer neuen Bayerischen Verfassung und Grundstein des modernen Freistaats Bayern wurde. Für das Frankenland jedoch, war diese Säkularisation ein tiefer Einschnitt und mit gravierenden, teilweise bis heute spürbaren Folgen verbunden.

Der Auslöser der Säkularisation, 1802 in ganz Deutschland, beginnend, waren die militärischen Erfolge Napoleons. Durch die rigorose Verschiebung Frankreichs durch Napoleon nach Osten, verloren einige Territorien des noch existierenden „Heiligen Römischen Reiches“, darunter auch Altbayern ihre linksrheinischen Gebiete.

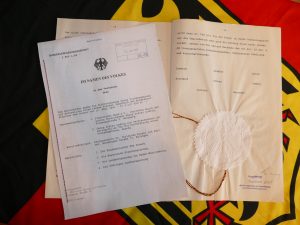

Im Reichsdeputationshauptschluss 1803 wurde Bayern mit den reichsunmittelbaren Hochstiften Würzburg, Bamberg, Augsburg, Freising, Teile der Hochstifte Passau und Eichstätt, 13 Reichsabteien und 15 Reichsstädten entschädigt. Unmittelbar wurden diese Gebiete, zum Teil schon zuvor, von Bayern in Besitz genommen. Die Konstitution von 1808 sollte die Grundrechte garantieren und eine erste Volksvertretung in einem deutschen Staat begründen. Die Beteiligungsrechte des „Gemeinen Volkes“ waren allerdings eingeschränkt. Besitzenden und dem Adel waren mehr Rechte eingeräumt worden. Insofern kam diese, nicht paritätisch zusammen gesetzte Volksvertretung, noch nicht über eine „Scheinkonstitution“ hinaus.

Im 15. und 16. Jahrhundert gab es schon früher Bestrebungen, zur Stärkung des Staates und Einschränkung kirchlicher Macht in Altbayern. Dann schreibt 1789 Maximilian von Montgelas, man kann ihn durchaus als „Vater der Bayerischen Verfassung“ betrachten, seine 118 seitige und folgenschwere Denkschrift zur Ausweitung staatlicher Souveränität. In ihrer grundsätzlichen Auslegung dieser Denkschrift, fordert Montgelas die Einschränkung und Zurückdrängung kirchlicher Macht mit all ihren Folgen. Als Aufklärer und späterer einflussreicher Minister beim bayerischen Kurfürsten Max IV. Joseph, kann er diesen zur weitestgehenden Umsetzung seiner Vorstellungen, im Prinzip zu einer Revolution von oben bewegen.

Als gewiefter Jurist gelingt es Montgelas den abwägenden und als durchsetzungsschwach geltenden Fürsten mit folgenden Argumenten von der Durchführbarkeit seiner Vorstellungen zu überzeugen: „Rechtlich sei die Übernahme in den Besitz des Staates möglich, weil die Klöster auf dem Grundbesitz und mit den Mitteln der weltlichen Fürsten eingerichtet worden seien“.

Im Januar 1802 besetzen Bayerische Truppen, eigentlich ohne staatsrechtliche Grundlage, weil Bayern schon im Vorgriff auf den Reichsdeputationshauptschluss handelt, die reichsunmittelbaren Hochstifte Würzburg und Bamberg. Am 25. Januar verfügt Kurfürst Max IV. mit einer Kabinettsorder auch die Aufhebung fast aller Klöster in Kurbayern. Auch der Fürstbischof von Würzburg Georg Karl von Fechenbach, dankt als weltlicher Herrscher ab, verteidigt aber seine geistlichen Befugnisse als Bischof in harten Auseinandersetzungen. Es kann nicht verwundern, dass sein Gegenspieler mit seinen politischen Direktiven, der Minister Maximilian von Montgelas in München war.

Nun standen dem bayerischen Staat. sich in den Besitz der Hochstifte, des Grundbesitzes der Klöster und Kirchen, an den Wert oder Besitz der Immobilien, und an die großen Mengen an Gold und Silber zu bringen, alle Tore offen. Man kann diese Säkularisation auch als eine Abwendung von religiösen Werten mit einer deutlichen Hinwendung zu weltlichen Begehrlichkeiten zu sehen.

Die Profiteure dieses Reichsdeputationshauptschlusses, waren was den Flächenzugewinn betrifft, Württemberg und Baden. Dieses Gesetz veränderte die althergebrachten, territorialen und politischen Strukturen in revolutionärer Weise. Rund 10 000 Quadratkilometer geistlichen Grundbesitzes kamen in den Besitz der weltlichen Staaten und fast 3 Millionen Menschen wurden zu neuen Bürgern eines anderen Landes.

Die Profiteure dieses Reichsdeputationshauptschlusses, waren was den Flächenzugewinn betrifft, Württemberg und Baden. Dieses Gesetz veränderte die althergebrachten, territorialen und politischen Strukturen in revolutionärer Weise. Rund 10 000 Quadratkilometer geistlichen Grundbesitzes kamen in den Besitz der weltlichen Staaten und fast 3 Millionen Menschen wurden zu neuen Bürgern eines anderen Landes.

Auch Bayern profitierte von der Flächenentschädigung zum Ausgleich für die verlorenen, außerhalb Altbayerns liegenden linksrheinischen Gebiete. Zum einen war der Zugewinn an Fläche deutlich höher. Zum anderen dehnte sich Altbayern auf Schwaben, Franken und auf 15 Reichsstädte erheblich aus. Als jetzt zusammenhängendes Kernland war es aus München einfacher zu regieren und war zu einem dynastischen Staat mit deutlichen Machtzuwachs geworden..

Der Landbesitz von 74 Stifte und 93 Ordensniederlassungen fielen der Säkularisation zum Opfer. Die bayerischen Klöster hatten die Grundherrschaft von über 65% der Bauernhöfe Bayerns. Dieses Land fiel nun an den bayerischen Staat. Auch der erhebliche klösterliche Waldbesitz, macht bis heute ein Drittel der Fläche der bayerischen Staatsforsten aus.

So gut wie alle dieser aufgehobenen Klöster unterhielten Schulen. Auf dem Lande waren begabte Bauernkinder auch für den Besuch von Gymnasien vorbereitet worden um ihnen den Aufstieg in höhere Ämter zu ermöglichen. Durch die Auflösung der Klosterschulen, kam es auf dem Lande zu einer geistigen Verödung. In diesem Wegfall der Klosterschulen, ist die Ursache des Bildungsdefizits des 19. und 20. Jahrhunderts im überwiegend katholischen noch von der Landwirtschaft geprägten Süden zu suchen.

Auch ein unvoreingenommene Teilnehmer an der Feier „200 Jahre Bayerische Verfassung“ im fränkischen Gaibach registrierte, dass diese überwiegend von bayrischer Folklore geprägt war. Die von der Bayerischen Staatskanzlei organisierte Feier in Gaibach hinterließ einen nachdenklichen Beschauer in einer Verfassung, die zu dem Sinn dieser Feier nicht so recht passen wollte. So wie nach 1802 die Säkularisation das Frankenland in einer Verfassung hinterließ, die dem Sinn dieser „Verfassung“ eigentlich nicht so recht entsprach.

Das eingenommene Geld aus dem Grundverkauf der in Besitz genommenen 161 Klöster, den Kirchen und Herrenhöfen, füllte zunächst die von den Franzosen geplünderte bayerische Kriegskasse. Bei der großen Zahl der Immobilien-Versteigerungen, wurden immer geringere Summen geboten. Dagegen unterlagen die aus den Klöstern und Kirchen requirierten Gold – und Silbergegenstände, nicht diesem Werteverfall. Die zum Teil über 1250 Jahre alten Hochstifte, die altehrwürdigen Klöster und Kirchen litten unter dieser Verweltlichung. Besonders betroffen waren die Bistümer Würzburg und Bamberg. Der berühmte Domschatz von Bamberg, darunter die Krone Heinrichs II., eines der bedeutendsten europäischen Goldschmiedewerke. wurde neben anderen einmaligen Stücken, nach München verbracht. Die Heinrich-Krone befindet sich heute in der Münchener Residenz. Der Bitte zur Rückgabe dieser Krone, kommt man nicht nach. „Diese Krone ist für einen Transport zu zerbrechlich“. Die Bamberger mussten sich mit einer Nachbildung trösten. Rund 500 kg Gold und Silber aus dem Bamberger Raum kamen nach München. Bis auf ausgesuchte Stücke, die in die Schatzkammer der Wittelsbacher kamen, wurde der größte Teil eingeschmolzen. Ein beträchtlicher Anteil dieses Edelmetalls kam aus dem Kloster Banz. Auf Befehl des noch Kurfürsten Max IV. Joseph, wurde das requirierte Gold und Silber zum „Vermünzen“ nach München gebracht. Erschüttert berichtet ein Mönch über die oft berserkerhaften Vorarbeiten für diese Vermünzung: „Das Zusammenschlagen von Monstranzen, Kelchen, Bechern, Leuchtern und Kruzifixen hört einfach nicht auf“.

Ein ähnliches Schicksal teilt sich das „Würzburger Herzogschwert“ des Bischofs von Grumbach aus dem Jahr 1460, mit der Bamberger Krone. Es befindet sich ebenfalls in der Münchener Residenz und wird nicht zurückgegeben. Nach allgemein akzeptierten Schätzungen, wurden im Rahmen der Säkularisation, etwa 1000 wertvolle Kulturgüter nach Altbayern und überwiegend nach München verbracht.

Nach der Devise des Grafen Montgelas: „Es gibt zu viele Kirchen und Kapellen in Bayern“, wurden nicht wenige dem Verfall überlassen, zum Abriss freigegeben und Andere von wertvollen Teilen entkernt. So manche altbayerische Kirche kam auf diese Weise zu einer schöneren Ausstattung. Hinzu kam der Verlust einzigartiger Architektur. Exemplarisch hierzu ist die Klosterkirche von Balthasar Neumann in Schwarzach bei Volkach. Ihre Steine sind in vielen Gebäuden der Umgebung wiederzufinden. Auch sie ist ein Beleg für das bedenkenlose Vorgehen der kurfürstlichen Aufhebungskommissare. Diese Kirche, ein Meisterwerk des Barocks, war mit der Basilika Vierzehnheiligen vergleichbar, sie wurde ebenfalls nach den Plänen von Neumann errichtet. Zum Glück blieb sie uns erhalten, aber ihre Kirchenschätze wurden verschleudert, ihre Altarbilder verschwanden, ein Teil der wertvollen Orgel verkauft und ihre Glocken versteigert.

Noch gravierenden als die Verluste im klerikalen Bereich, war der oft exorbitante soziale und gesellschaftliche Abstieg des normalen Bürgers. Betroffen waren auch die Bauern, denn 65% von ihnen waren Untereigentümer der klösterlichen Grundherren. Sie wirtschaften selbstverantwortlich wie auf eigenen Grund. Die Klöster verlangten von den Bauern nur einen erträglichen Anteil. Mit dem Übergang des klösterlichen Grundbesitzes an den neuen Grundherrn Kurfürstlicher Staat Bayern, wurden die Abgaben für die meisten Höfe erheblich erhöht und viele Bauern verarmten, es blieb ihnen kaum noch ihr tägliches Brot.

Die Leistung der Gesamtwirtschaft in Franken brach ein. Die Zahl der Aufträge sank erheblich. Der Weinverkauf und in der Folge die Anbauflächen gingen zurück. Durch die Auflösung der Klöster verloren Tausende ihren Arbeitsplatz. Der mit Abstand größte Arbeitgeber für die Handwerker, Künstler und Maler, waren die Bistümer, Klöster und Kirchen. Wegen der fehlenden Aufträge ersteigerten sich viele Künstler mit ihrem letzten Geld ein Stück ehemaliges Klosterland und fristeten unkundig und ungewohnt ein karges Leben. Einst stolze und blühende bischöfliche Amtsstädte, so auch Iphofen, fielen wirtschaftlich, politisch und kulturell der Bedeutungslosigkeit anheim, weil sie fast flächendeckend aller ihrer bischöflichen Ämter und Arbeitsplätze verlustig gingen.

Die bayerische Ministerialbürokratie und ihre Kommissare setzten sich über alles in Franken historisch Gewachsene, über alle in Jahrhunderten gezogenen Grenzen und Besitzverhältnisse und dem Wohl seiner Bürger hinweg.

Was bleibt ist ein Treppenwitz der Geschichte: 1848, mit der vollständigen Auflösung der feudalen Ordnung und nachhaltigen Verbesserung der Rechtssicherheit, wären diese beschriebenen Vorgänge der Säkularisation in ruhigerem, gemäßigtem, abgewogenem und gesetzmäßigem Rahmen, aber grundsätzlich in der Sache genau so geschehen!

Diese vom Grafen Montgelas angestoßene „Revolution von oben“ hat in der Innenpolitik, in der Justiz, im Rechtswesen und in der Bildungspolitik viel Gutes bewirkt. Aber weiter mit den Worten des wohl jeder Polemik fernen Prof. Dr. Hans Maier, bayerischer Staatsminister a.D.: Wer die Bayerische Verfassung und die Segnungen der Säkularisation preist, darf von ihrem Vandalismus nicht schweigen“.

Im gesamten Hofgarten schlossen sich am Nachmittag Festspiele mit markgräflicher Reiterei, Gauklern, Kindertheater Mitmachaktionen, Zauberern, Flugvorführungen von Greifvögeln, barocker Musik, Kutschfahrten und Tanzeinlagen an.

Im gesamten Hofgarten schlossen sich am Nachmittag Festspiele mit markgräflicher Reiterei, Gauklern, Kindertheater Mitmachaktionen, Zauberern, Flugvorführungen von Greifvögeln, barocker Musik, Kutschfahrten und Tanzeinlagen an.