Ein Gastbeitrag von Prof. Kilian Moritz, LL.M.

„Bayern klingt so, wie man sich den Dialekt im Münchner Biergarten vorstellt; einen anderen Eindruck kann man aus den Medien kaum gewinnen.“ Zu diesem Ergebnis kommt Prof. Dr. Alfred Lameli, Professor für Germanische Linguistik an der Universität Freiburg. Er stellt fest: „Von hier aus ist es nicht weit zu dem Stereotyp, das Deutsche im Ausland in Seppelhosen mit Bierkrug beschreibt, mögen sie nun aus Oberammergau oder aus Flensburg stammen. Was Bayern betrifft, so wäre sehr zu wünschen, die bestehende Vielfalt wäre in der öffentlichen Darstellung sichtbarer. Denn neben den Dialekten Altbayerns prägen v.a. Schwäbisch, Fränkisch und sogar Hessisch das Bundesland, haben aber in Rundfunk und Medien fast keine Stimme.“

Der Sprachwissenschaftler Dr. Stefan Kleiner vom Leibniz Institut für Deutsche Sprache Mannheim führte 2013 eine Studie zur Dialekttiefe in Film- und Fernsehproduktionen durch. Warum er diese Studie mit oberbayerischem TV-Material durchführte [Anm.: bei Sprachwissenschaftlern wird dieser Dialekt „Mittelbairisch“ genannt] „hat einen auf der Hand liegenden Grund: Es gibt für andere Mundarten schlicht nicht genügend Material zur Bildung eines Korpus, das diesen Namen auch verdient hätte. Film- und Fernsehproduktionen, in denen statt Mittelbairisch andere in Bayern gesprochene Dialekte Verwendung finden, lassen sich nahezu an einer Hand abzählen. … Wenig überraschend ist darum auch, dass eine ähnliche Dominanz des Mittelbairischen auch für das alltägliche Fernsehprogramm des Bayerischen Rundfunks festgestellt werden kann.“, so Dr. Stefan Kleiner. Sein Fazit: „Die Faktenlage ist eindeutig und sie war es immer schon.“

Der Sprachwissenschaftler Dr. Manfred Renn (ehem. Universität Augsburg) kommt zu ähnlichen Ergebnissen und spricht von einer „völlig offensichtlichen Ungleichbehandlung… Im Bayerischen Rundfunk ist ja dialektal meistens das Münchner Salonbairisch zu hören.“

In „Sprache und Raum – Ein internationales Handbuch der Sprachvariationen“ konstatiert Prof. Dr. Rüdiger Harnisch von der Universität Passau: „Was das Fränkische in den auf Bayern ausgelegten Medien, also vor allem den Bayerischen Rundfunk (Radio und noch mehr Fernsehen) betrifft, ist eine massive Vertikalisierung der beiden benachbarten Kulturen Bayerns und Frankens, darunter auch der Dialekte Bairisch und Fränkisch, zu beobachten… Dass die kulturelle Hegemonisierung Altbayerns gegenüber Franken im Medienbereich nicht nur von bayerischen Akteuren betrieben, sondern auch durch Handlungen Außenstehender gestützt wird, zeigt der Skandal um die Dialektwahl im TV-Dreiteiler Tannbach. Dort ließ das ZDF die Bewohner des durch die deutsch-deutsche Grenze geteilten Dorfes Tannbach (…) nicht ihren vogtländischen Dialekt, nicht einmal ein „gemäßigtes“ Fränkisch reden, sondern Bairisch.“

Dr. Armin R. Bachmann (Universität Regensburg) sprach 2008 beim Symposium „Mundart und Medien“ von einer „jahrzehntelangen Überflutung mit der Sprache aus den beiden Regierungsbezirken im Südosten“ und beklagte eine „für selbstverständlich genommene Bevorzugung einer Sprachform. … Nordbairisches oder Schwäbisches hört man bei BR-Moderatoren gar nicht, von den kleineren Mundarträumen ganz zu schweigen.“.

Diesen Aussagen müsste man eigentlich nichts hinzufügen. Eindeutiger kann man die Ungleichbehandlung der Regionen und Dialekte in den Programmen des BR kaum beschreiben. Aktuelle Analysen stützen diese Befunde: Ich komme auf 23 weiß-blau-bairisch-alpenländisch geprägte TV-Serien allein beim Bayerischen Rundfunk (in der Summe sind dies um die 3500 Folgen/Episoden!), in denen überwiegend oder gänzlich Oberbayerisch („Münchner Salonbairisch“) gesprochen wird. Laut Zahlen der Filmförderung Bayern (FFF) fanden in 2019 insgesamt 3967 Film-Drehtagen in ganz Bayern statt. Der weitaus größte Teil davon waren die 3511 Drehtage in München und Oberbayern. In ganz Franken dagegen wurde gerade mal an 122 Tagen gedreht (das entspricht mageren 3 %, also nur einem Zehntel dessen, was mit Blick auf die Bevölkerungszahl angemessen wäre). In Unterfranken waren es indiskutable 8 Drehtage, was einem Anteil von 0,2 % entspricht. Auf der Suche nach einer TV-Serie, die nicht nur in Franken gedreht, sondern in der auch einer der fränkischen Dialekte in relevantem Umfang und authentisch gesprochen wird, bin ich nicht fündig geworden.

Wenn einmal etwas in Franken gedreht wurde wie die sechsteilige TV-Reihe Sedwitz, dann müssen die Zuschauer ertragen, dass ein Hauptdarsteller permanent reinstes Oberbayerisch spricht oder Schauspieler relativ erfolglos versuchen, Oberfränkisch zu sprechen. Käme der BR bei einer Produktion an der oberbayerisch-österreichischen Grenze auch auf die Idee: „Da casten wir unbedingt noch einen Franken mit rein! Der kriegt dann die Hauptrolle.“? Sicherlich nicht. Den fränkischen Zuschauern/innen wird das selbstverständlich zugemutet.

Fakt ist: Das Unterhaltungsprogramm des Bayerischen Rundfunks (TV-Serien, Spielfilme, Fiktionales, regionale (Volks-)Musik, Dialekte…) ist seit Jahrzehnten erdrückend einseitig weiß-blau-bairisch-alpenländisch geprägt. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Über die Jahre wurde der Bayerische Rundfunk immer wieder mit dieser Unwucht konfrontiert. Insbesondere der Fränkische Bund hat dies wiederholt angeprangert und mit konkreten Programmbeobachtungen belegt. Beispielhaft möchte ich auf die Erhebungen des Bamberger Rechtsanwaltes Manfred Hofmann verweisen. In Tageszeitungen wurde vielfach und ausführlich über diese Benachteiligung Frankens berichtet (bspw. in der Main-Post am 28.09.2016: „nur etwa ein Prozent der Unterhaltungssendungen (hätten) einen Bezug zu Franken“). Auch erreichten mich im zurückliegenden Jahr Anrufe und Mails, in denen Zuschauerinnen und Zuschauer, Hörerinnen und Hörer von ihren erfolglosen Programmbeschwerden an den BR berichteten. Einige drückten in sehr deutlichen, drastischen Worten ihren Unmut aus.

Wie die reflexartigen, gebetsmühlenartigen Dementis durch den BR und seine Pressestelle immer wieder lauteten (ich spreche hier bewusst in der Vergangenheitsform, da aktuell ein erstes Problembewusstsein in Teilen des BR zu beobachten ist), sind dem Fränkischen Bund und seinen Mitgliedern leider nur zu gut bekannt. Auf Forderungen nach ganz konkret mehr fränkischen Unterhaltungsformaten, mehr fränkischen Dialektfarben im BR-Programm und mehr Spielfilmen aus Franken kam meist nur der Hinweis auf die journalistische Regionalberichterstattung des BR aus den Regionen, auf das Studio Franken und seine vielen Sendeminuten mit regionalen Informationen (wenngleich es in der Frage gar nicht um die journalistischen Angebote ging). Irgendwann kam dann noch immer der Hinweis auf den einen Franken-Tatort. (Diesem stehen sehr vielen Spielfilme und TV-Serien aus München und Oberbayern entgegen.)

Die Leistungen des BR im Informationsbereich stehen außer Frage! Er berichtet umfassend aus allen Regionen des Freistaates. (Dass aus der Hauptstadt eines Bundeslandes, wo der Landtag, die Ministerien und viele große Behörden angesiedelt sind, über mehr politische Ereignisse zu berichten ist, beklage ich nicht. Es ist eine Tatsache.) In den letzten Jahren hat der BR sogar massiv in die journalistische Berichterstattung in den Regionen investiert.

Warum aber hat der BR bislang keinerlei Infrastruktur für Filmproduktionen in Nordbayern geschaffen? Das Problem, dass die meisten Filmproduktionsfirmen in und um München angesiedelt sind, ist schon lange bekannt. Schon im November 2005 thematisierte die BILD-Zeitung das Problem. Der damalige BR-Intendant Dr. Thomas Gruber entgegnete:

„Franken ist als Produktionsort sehr viel teurer als München. Das Film-Team muß während der Dreharbeiten in Hotels untergebracht werden.“

Der Spruch ist branchenbekannt: „Filmproduzenten scheuen Fahrt- und Hotelkosten wie der Teufel das Weihwasser“. Weil der große Filmproduktions-Apparat rund um München sitzt, wird auch fast nur dort gedreht.

Dieses Argument überzeugt für einen gebührenfinanzierten Sender nicht, der natürlich auch auf die Kosten schauen muss, aber im Falle des BR verpflichtet ist, in seinen Sendungen „der Eigenart Bayerns gerecht zu werden“ (Bayerisches Rundfunkgesetz, Art. 4 „Programm und Werbung“, Abs. 1, Satz 2).

Dort steht nirgends: „...wenn’s aber zu weit von München entfernt ist und die Fahrtkosten zu hoch sind, dann muss der BR seine Filmteams nicht extra hinschicken.“

Im Bereich der journalistischen Informationsangebote wäre der BR auch nie auf die Idee zu kommen, nur rund um München zu berichten, „weil es nicht so weit weg ist„. Schon frühzeitig (das BR-Studio Würzburg wurde 1977 gegründet) hat der BR Regionalstudios in Bayern eingerichtet und Regional-Korrespondenten/innen in den Regionen installiert. Die Regionalberichterstattung wurde in den letzten Jahren weiterhin gestärkt und ausgebaut.

Seit Anfang Februar 2021 ist Dr. Katja Wildermuth Intendantin des Bayerischen Rundfunks. Im BJV Report, dem Printmagazin des Bayerischen Journalisten-Verbandes (Heft 2/2021), wird sie als erste Frau an der Spitze des BR gefragt:

„Mehr Frauen in Führungspositionen heißt auch mehr Diversität in der Unternehmenskultur. Wo steht der BR derzeit, welche Schritte planen Sie?“

Dr. Katha Wildermuth:

„Vielfalt ist für mich ein persönliches Anliegen und nicht nur eine Frage des Geschlechts. Sie hat viele Facetten – so geht es auch um regionale Vielfalt, um soziale Herkunft, um unterschiedliche Prägungen, Biografien und Lebensentwürfe, um Religion und Weltanschauung bis hin zu Alter und sexueller Orientierung. Ich glaube, wir sind gut beraten, uns innerhalb des Unternehmens und auch innerhalb des Programms möglichst plural aufzustellen.“

Dies lässt hoffen, dass sich „regionale Vielfalt“ und mehr Pluralismus künftig positiv in den bemängelten Bereichen (TV-Serien, Fiktionales, Dialekte, BR-Shop, BR Heimat…) widerspiegeln werden. Wenngleich heute noch immer regelmäßig aus dem Süden Bayerns TV-Moderatorinnen und Moderatoren nach Franken fahren und in breitem Bairisch Franken, Land und Leute vorstellen. (Was würden Altbayern sagen, wenn es genau umgekehrt wäre und regelmäßig fränkische TV-Moderatoren/innen in breitem fränkischen Dialekt südbayerische Regionen vorstellen würden?? Leben einige BR-Programm-Macher zu sehr in ihrer „Münchner Bubble“, in der ihnen die Alpen, der Gardasee und Südtirol näherliegen als Franken?)

In einigen Programmbereichen sind inzwischen Verbesserungen hin zu mehr fränkischen Inhalten im Unterhaltungsprogramm des BR zu beobachten. Es besteht Anlass zur Hoffnung, dass der BR die Beschwerden aus Franken nun endlich ernst nimmt und nicht nur aussitzen möchte.

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks als Aufsichtsgremium, besetzt mit den Vertreterinnen und Vertretern der gesellschaftlich-relevanten Gruppierungen, hat sich nun des Themas angenommen (Rundfunkratssitzung am 16. April 2021). Man wolle das Thema nicht nur in einem Ausschuss behandeln, sondern im Plenum, da es hier um ganz grundsätzliche, strukturelle Fragen gehe. Dies lässt hoffen.

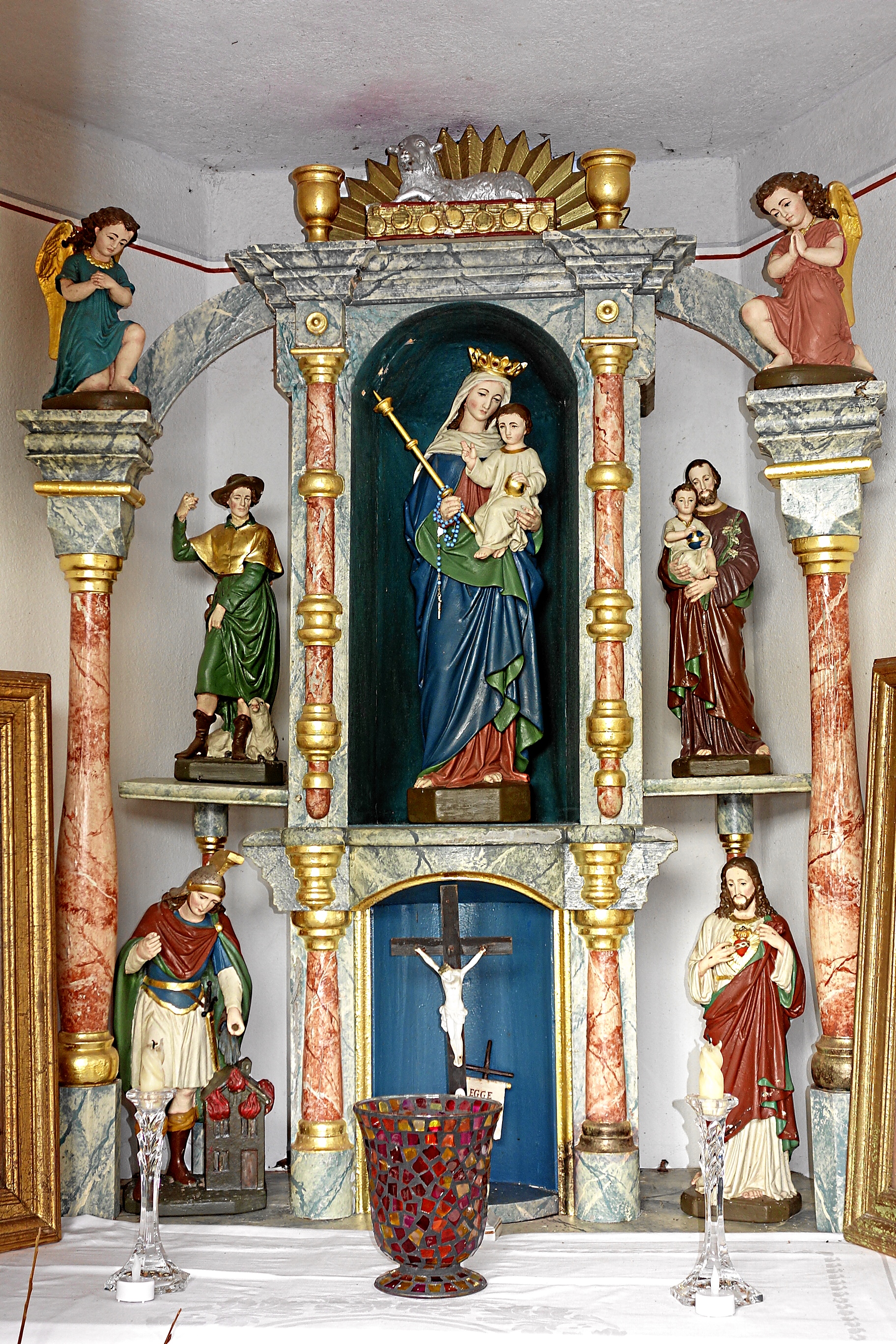

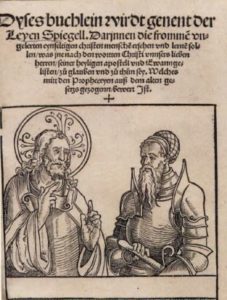

Dyses buchlein wirdt genent der Leyen Spiegell. Darinnen die fromme ungelerten eynfeltigen christen menschen ersehen und lernen sollen; was ine nach den wortten Chrsti unsseres lieben herren; seiner heyligen apostell und Ewanngelisten; zu glauben und zu thun sey. Welches mit den Propheceyen auß dem alten gesetzes gezogenn; bewert Ist.

Dyses buchlein wirdt genent der Leyen Spiegell. Darinnen die fromme ungelerten eynfeltigen christen menschen ersehen und lernen sollen; was ine nach den wortten Chrsti unsseres lieben herren; seiner heyligen apostell und Ewanngelisten; zu glauben und zu thun sey. Welches mit den Propheceyen auß dem alten gesetzes gezogenn; bewert Ist.