Anlässlich des Tags der Franken 2022 in Aschaffenburg

Betrachtung kulturräumlicher und historischer Aspekte – Gedanken zur frühen fränkischen Besiedlung der Kulturregion Franken

Martin Truckenbrodt

Wenn wir heute von der Kulturregion Franken reden, dann beziehen wir uns auf eine Region, welche man gelegentlich auch als Ostfranken bezeichnet. Man bezieht sich damit namentlich auf das ehemalige Herzogtum Ostfranken, welches nach dem Jahr 939 durch Teilung des Stammesherzogtums Franken entstand, jedoch gebietstechnisch nicht die gesamte heutige Kulturregion Franken umfasste. Im Wesentlichen umfasst die heutige Kulturregion Franken das ursprüngliche Gebiet der drei fränkischen Bistümer Würzburg, Eichstätt und Bamberg, zuzüglich der östlich der Linie Vogelsberg – Spessart – Odenwald gelegenen Gebiete des Erzbistums Mainz, die wohl vermutlich nur auf Grund der weltlichen Zugehörigkeit zum Erzstift Mainz kirchlich nicht zum Bistum Würzburg gehörten. Dieses Gebiet deckt sich, mit Ausnahme des Erzgebirges und dem heute in den Bundesländern Thüringen und Sachsen gelegenen nördlichen Teil des Vogtlandes, auch recht genau mit dem Ostfränkischen Dialektraum. Im Südosten beinhaltet dieses mit einer breiten Übergangszone Teile des Bairischen Dialektraums, im Südwesten gibt es einen fließenden Übergang vor allem zum Südfränkischen und zum Schwäbischen. Wir befinden uns also zwischen dem Odenwald im Westen und dem Böhmerwald im Osten und zwischen dem Rennsteig im Norden und dem Neckar bei Heilbronn und der Donau bei Ingolstadt im Süden.

Bekanntlich hieß der heutige bayerische Regierungsbezirk Unterfranken anfangs Unterfranken und Aschaffenburg. Man schloss also Aschaffenburg bewusst von Franken aus, um ab 1814 der Eigenart und Eigenständigkeit Ascheberschs innerhalb des 1806 geschaffenen Königreichs Bayern gerecht zu werden. Dass man im westlich des Spessarts gelegenen Aschaffenburg Hessisch spricht, ist allgemein bekannt. Aber wie sieht das mit der fränkischen Landesgeschichte aus, welche eine mehrere heutige Bundesländer übergreifende Geschichte ist?

Hier ist die Sache schon nicht mehr so eindeutig. Denn, von Osten her betrachtet, gehörten die Reichsritter sogar bis zur Linie Frankfurt am Main – Heidelberg zur Fränkischen Reichsritterschaft.1 Die Rheinische Ritterschaft befindet sich hingegen in diesem Bereich vollständig linksrheinisch. Es stellt sich hier für den heimatgeschichtlich interessierten Laien, zu denen sich der Autor zählt, die Frage, ob es hier vielleicht ältere historische Zusammenhänge gibt. Dieser Bereich zwischen Main und Neckar gehörte wohl nur teilweise zum Herzogtum Ostfranken, jedoch, zusammen mit dem linksrheinischen Gebiet, zum Vorläufer, dem Herzogtum Franken. Durch die Region verläuft zudem weitestgehend horizontal die Sprachgrenze zwischen den rheinfränkischen Dialekten Hessisch und Pfälzisch, die dem Herzogtum Westfranken zugeordnet werden können. Der Südfränkische Dialektraum liegt eindeutig und vollständig südöstlich dieses Bereichs. Es scheint hier also maßgeblich der Rhein bzw. der Oberrheinische Tiefgraben für die Zuordnung zu den Ritterkreisen entscheidend gewesen zu sein.

Bistümer Reichskreis Reichsritterschaft Franken Hessen.png

Fränkischer Reichskreis7 (rot gepunktet) und Fränkischer Ritterkreis1 (blau gepunktet) über dem ursprünglichen Gebiet des Bistums Würzburg8 (grün)

Blickt man von Aschaffenburg bzw. dem Spessart ganz nach Norden wird die Sache für die Kulturregion Franken sehr spannend. Ganz im Norden liegt Kassel im äußersten Norden des Herzogtums Franken.

Südöstlich davon findet sich der Dialekt Ringgauisch. Dieser wird im heute hessischen Werra-Meißner-Kreis, im Bundesland Thüringen im Bereich zwischen Eisenach und Bad Salzungen und im südöstlichsten Zipfel Niedersachsens gesprochen. Der Ringgau entspricht dem westlichsten Bereich des Königreichs der Thüringer. Im Freistaat Thüringen wird dieser Dialekt als Westthüringisch bezeichnet. Es handelt sich wohl um einen thüringisch-altfränkischen Mischdialekt. Die entsprechenden altfränkischen Bestandteile können nur aus der Zeit vom 4. bis maximal zum 7. Jahrhundert stammen, bevor sich der Rheinfränkische und der Ostfränkische Dialektraum entwickelten. Wir reden hier also von den Rhein-Weser-Germanen und damit u.a. von den Chatten, denen Hessen seinen Namen verdankt.

Dem südlich davon gelegenem Osthessischen Dialekt wird zuweilen ein eigener Dialektraum zugesprochen. Es findet sich jedoch auch die Zuordnung sowohl zum Rheinfränkischen als auch häufiger zum Ostfränkischen Dialektraum. Diese unklare Zuordnung spricht vielleicht auch für eine historische Zuordnung zu den Rhein-Weser-Germanen.

Wenn man den Limes berücksichtigt, der bis etwa zum Jahr 260 n. Chr. den Zugang zwischen Vogelsberg und Spessart entlang der Kinzig und zwischen Spessart und Odenwald entlang des Mains versperrte, dann ist es wohl sehr wahrscheinlich, dass die Rhein-Weser-Germanen, also vermutlich die Chatten, bis dahin das heutige Osthessen, und eventuell später auch das Mittlere Werratal, nur über das heutige Nordhessen erreichen konnten. Noch gewichtiger für diesen Gedankenansatz ist, dass die Präsenz der Römer in der Wetterau im 4. Jahrhundert in etwa dieselbe Sperre darstellte.2 Hier sind wir dann ebenfalls wieder in der Epoche des Altfränkischen.

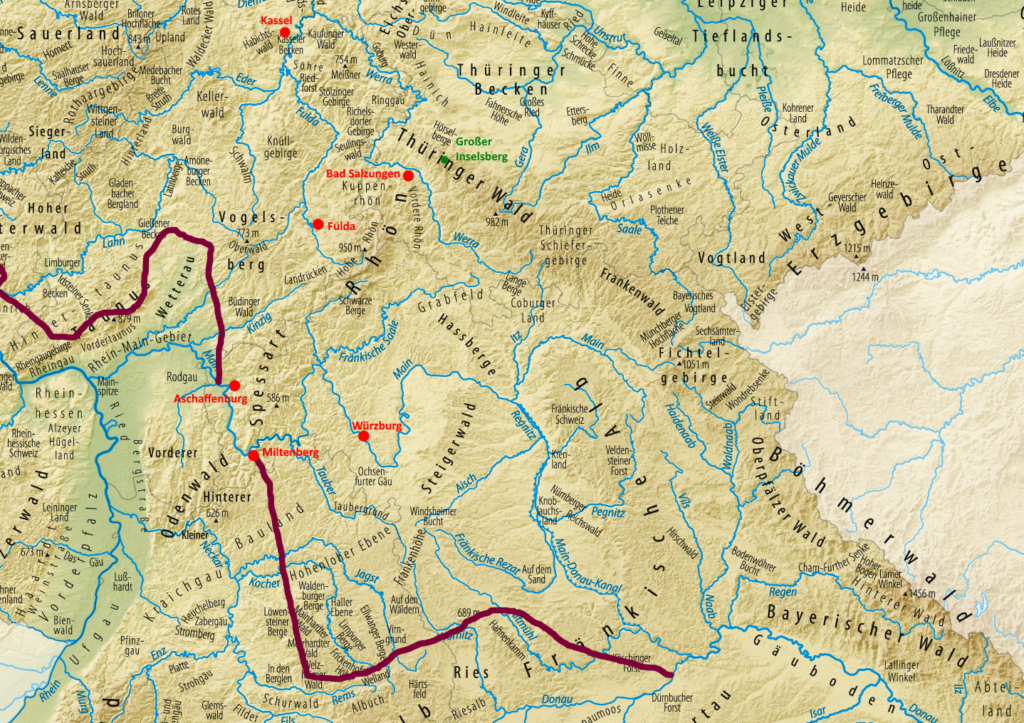

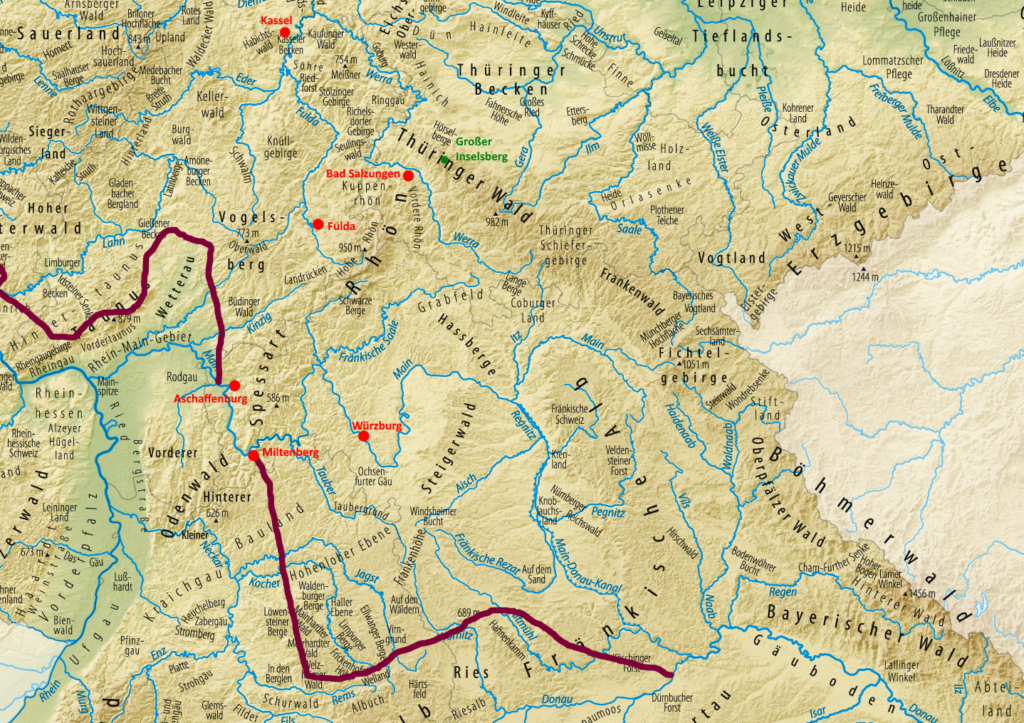

Der Limes (violett) in Hessen und Franken.

Vorlage Wikipedia, Autoren NordNordWest, shading by Lencer, Creative-Commons-Lizenz

Südöstlich des Osthessischen wird im Mittleren Werratal, in der angrenzenden Rhön und dem angrenzenden Grabfeld der mainfränkische Dialekt Hennebergisch gesprochen. Diesen unterscheidet man zusätzlich in eine nördliche und eine südliche Variante. Die nördliche Variante weist eine stärkere Nähe zum Osthessischen und zum Ringgauischen auf. Dass das Unterfränkische Dialektinstitut das Hennebergische als thüringisch-hessisch-fränkischen Übergangsdialekt bezeichnet, ist wohl als Bezug auf die Bundesländer Hessen, Thüringen und Bayern zu werten.3 In diesem Kontext wird hier der Begriff Franken ganz offensichtlich als Synonym für Bayern verwendet.

Die Schlacht an der Unstrut, bei der eine Allianz aus Franken und Sachsen die Thüringer besiegte, fand bekanntlich im Jahr 531 statt. Wenn man berücksichtigt, dass sich die von Historikern im 19. Jahrhundert aufgestellte Behauptung, das Königreich der Thüringer hätte nach Süden einst bis an den Main oder gar an die Donau gereicht, immer deutlicher als unhaltbar herausstellt, so ist es sehr naheliegend anzunehmen, dass die Franken, genauer gesagt die Merowinger, aus dem heutigen Nord- oder Osthessen, auf jeden Fall westlich des Großen Inselsberges, ins Königreich der Thüringer einrückten.4 Am Rande bemerkt, wäre eine Überquerung des Thüringer Waldes wohl auch wesentlich beschwerlicher gewesen.

Die heutigen Franken, welche sich ursprünglich wohl aus den Rheinfranken und dem Völkergemisch, welches man heute Rhein-Weser-Germanen nennt, entwickelten, haben nach allgemeinem Verständnis die Kulturregion Franken den Main aufwärts besiedelt. Diese Besiedelung soll, von Würzburg ausgehend, im 5. oder 6. Jahrhundert begonnen haben. Es gibt zudem schriftlich-mündliche Überlieferungen, die eine herrschaftliche Präsenz der Merowinger im Mittleren Werratal schon Mitte des 5. Jahrhunderts darstellen.5,6

Vor Anfang des 5. Jahrhunderts scheint eine Besiedelung auch nicht möglich gewesen sein. Das soll nachfolgend kurz dargestellt werden.

Bis zum Untergang des Römischen Reiches versperrte, wie gesagt, der Limes von Westen her den Weg nach Würzburg und in das Maintal. Zudem war der Bereich unmittelbar am Untermain zu dieser Zeit, als späte Auswirkung der letzten Eiszeit, noch sehr sumpfig und damit nicht besiedelbar gewesen. Die vormals auch in Franken ansässig gewesenen Kelten scheinen größtenteils schon relativ bald nach Süden in den Donau- und Alpenraum abgewandert zu sein, da es etwa ab der Zeitenwende in Franken kaum noch Funde gibt, die kulturell den Kelten zugeordnet werden können. Die Großromstedter Kultur, welche auch auf dem Gebiet des späteren Grabfeldgaus relativ gut belegt ist, verschwand südlich des Rennsteigs bereits wieder im Laufe des 1. Jhd n. Chr.. Die zwei von Osten her kommenden slawischen Siedlungswellen, welche vor allem bis zur Linie Großer Beerberg – Haßberge – Steigerwald – Frankenhöhe sehr bedeutend waren, fanden erst später im Mittelalter statt. So nimmt man mittlerweile an, dass die Kulturregion Franken zur Völkerwanderungszeit nur sehr schwach besiedelt war.

Man geht davon aus, dass im Rhein-Main-Gebiet bereits Ende des 3. Jahrhunderts die ostgermanischen Burgunden die vorher dort ansässigen elbgermanischen Sueben und Alamannen teilweise nach Süden, ins heutige kulturräumliche Schwaben (Dekumatland) und Baiern, vertrieben. Anfang des 5. Jahrhunderts verschwinden dann, salopp ausgedrückt, die Burgunden über das heutige Rheinhessen in die heutige Region Burgund in Frankreich. Erst danach können die Franken bzw. die Merowinger, aus dem Rheinland kommend, das Rhein-Main-Gebiet siedlungstechnisch übernommen haben. Das passt zeitlich auch gut zum Ende der Präsenz der letzten Römer in der Wetterau.2 Von den bis Mitte des 5. Jahrhunderts für den deutschsprachigen Raum relevanten Hunnen waren sowohl das Rhein-Main-Gebiet als auch die heutige Kulturregion Franken wohl nur wenig bis gar nicht betroffen gewesen. Damit wären nun die Völkerwanderungszeit und die Spätantike abgehandelt.

Es deutet, wie oben geschildert, wohl so einiges darauf hin, dass die von Süden her im Werratal und im heutigen Osthessen, dem historischen Buchonia als Teil des ostfränkischen Grabfeldgaus, ankommenden Franken dort auf eine altfränkische Bevölkerung trafen. Ob diese Bevölkerung im recht abseits gelegenen Fuldaer Becken tatsächlich auch den Hessen bzw. den Chatten zuzuordnen ist, wäre wohl noch konkret wissenschaftlich zu bestätigen. Denn die Hessen bildeten sich, wie auch die Franken der Kulturregion Franken, erst einige Zeit später heraus. Was im Osthessischen Dialekt eine Zuordnung zum Rheinfränkischen erlaubt, könnte ebenfalls auf die altfränkische Zeit zurückzuführen sein.

Dass die wenigen thüringischen Ortsnamen südlich des Rennsteigs mit den Endungen -leben und -roda auf die Ansiedlung verdienter thüringischer Adeliger durch die Karolinger zurückzuführen ist, kann wohl als gesichert betrachtet werden. Ob die Ortsnamen mit den Endungen -ingen und –ungen, u.a. im Mittleren Werratal, wirklich, wie lange angenommen, explizit auf die Alamannen zurückgeführt werden können, ist mittlerweile wohl umstritten. Es deutet sich stattdessen ein eher allgemeiner Zusammenhang mit der fränkischen Landnahme von der Völkerwanderungszeit bis zum Frühmittelalter an.

Das Bistum Würzburg grenzte im Nordwesten an die Fulda. Auch die Stadt Fulda lag bis 1752 im Bistum Würzburg. Erwähnt sei noch die herausragende Bedeutung des Klosters Fulda für die zweite Welle der Christianisierung in der Kulturregion Franken unter Bonifatius und die damals umfangreichen Besitzungen des Klosters in der selbigen. Auch die Reichsritter am Osthang des Vogelsberges und im Kinzigtal, mit nur einer Ausnahme am Unterlauf der Kinzig, gehörten zur Fränkischen Reichsritterschaft. Auch wenn die historische ostfränkische Landschaft Buchonia heute zum größten Teil im Bundesland Hessen und zu kleineren Teilen in den Bundesländern Thüringen und Bayern liegt, so ist eine Zuordnung zur Kulturregion Franken, mit nur kleinen Einschränkungen und Fragezeichen, durchaus gerechtfertigt. Diese Auslegung erklärt die Anfangs erwähnte Linie Vogelsberg – Spessart – Odenwald, als historisch hergeleitete kulturräumliche Grenze zwischen Hessen und Franken.

Mit der gegenwärtigen Identifikation der Menschen stimmt diese ganz offensichtlich kaum überein. Rhöner werden natürlich immer Rhöner bleiben. Und natürlich darf man sich in Aschaffenburg nach mehr als 200 Jahren Zugehörigkeit zu Bayern auch mit dem heutigen Unterfranken identifizieren. Die Fragen jedoch, ob Rhöner immer Osthessen, Südthüringer oder Unterfranken oder Ascheberscher immer Unterfranken bleiben werden, kann heute niemand beantworten. Denn Verwaltungsgrenzen sind vergänglich, so wie die Monarchie und Dynastien es auch sind und waren. Kultur und Geschichte hingegen sind es nicht wirklich. Sie gehen maximal mit der Zeit, sofern sie nicht durch staatliche Gewalt und Willkür unterdrückt werden.

Quellen

1 Karte „Dier Organisation der Reichsritterschaft am Ende des Alten Reichs“, LAGIS Hessen, https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/browse/current/39/ex/browse/sn/ga

2 Bernd Steidl, Die Wetterau vom 3. bis 5. Jahrhundert n.Chr. Materialien zur Vor- und Frühgeschichte von Hessen, Band 22. Selbstverlag des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen, Wiesbaden 2000. 52,- E. ISBN 3-89822-422-8. X

3 Unterfränkisches Dialektinstitut, Modell der Sprachräume in Unterfranken, http://udi.germanistik.uni-wuerzburg.de/wp/materialien/karten/

4 Mehrere Quellen. Der Autor wird in absehbarer Zeit separat und ausführlich auf diese Thematik eingehen.

5 Ludwig Bechstein und Christian Ludwig Lucke: Gesammelte Sagen, Erster Teil: Bad Salzungen und nähere Umgebung, Verlag von L. Scheermessers Hochbuchhandlung, Bad Salzungen, 1928.

6 Ernst-Ulrich Hahmann: Die Ritterburgen im Salzunger Land, amicus-Verlag, Föritz, 2016. ISBN 978-3-944039-76-3.

7 Karte „Reichskreis Ritterkreis Franken am Ende des Alten Reiches (1792)“, Historischer Atlas von Bayern, Teil Franken, Reihe II, Heft 1a, 1955.

8 Karte „Die fränkischen Würzburg, Bamberg und Eichstätt im Mittelalter“, Webseite Haus der Bayerischen Geschichte, https://www.hdbg.eu/karten/karten/detail/id/62, aus „Edel und Frei – Franken im Mittelalter“, Jahn, Wolfgang / Schumann, Jutta / Brockhoff, Evamaria (Herausgeber), ISBN 9783806218718

Hinweis: Bezüglich der Gebietsangaben zu den Dialekten und den allgemeinen Angaben zur Frühgeschichte Mitteleuropas, speziell der Spätantike und der Völkerwanderung und zum Frühmittelalter geht der Autor davon aus, dass diese leicht recherchierbar und den geschichtlichen interessierten Leserinnen und Lesern im Wesentlichen auch bereits bekannt sind.

Über den Autor

Martin Truckenbrodt (Jahrgang 1971, beruflich in der IT zuhause) ist im Landkreis Coburg aufgewachsen und seit 2004 im Landkreis Sonneberg zuhause. Seit Ende 2012 setzt er sich für die Anerkennung der fränkischen kulturellen Identität und Geschichte des heutigen Südthüringen ein, befasst sich seitdem intensiver mit heimatgeschichtlichen Themen und ist Mitglied mehrerer Geschichtsvereine. 2013 gründete er den Verein Henneberg-Itzgrund-Franken e.V., dessen Vorsitzender er bis zur Vereinsauflösung 2020 war. Seit 2019 ist er im Vorstand des Vereins Fränkischer Bund e.V. aktiv. Er ist Entdecker und Förderer des Begriffs Kulturregion Franken und Initiator eines Webprojekts zur Kirchweih in der Kulturregion Franken.

Martin Truckenbrodt (Jahrgang 1971, beruflich in der IT zuhause) ist im Landkreis Coburg aufgewachsen und seit 2004 im Landkreis Sonneberg zuhause. Seit Ende 2012 setzt er sich für die Anerkennung der fränkischen kulturellen Identität und Geschichte des heutigen Südthüringen ein, befasst sich seitdem intensiver mit heimatgeschichtlichen Themen und ist Mitglied mehrerer Geschichtsvereine. 2013 gründete er den Verein Henneberg-Itzgrund-Franken e.V., dessen Vorsitzender er bis zur Vereinsauflösung 2020 war. Seit 2019 ist er im Vorstand des Vereins Fränkischer Bund e.V. aktiv. Er ist Entdecker und Förderer des Begriffs Kulturregion Franken und Initiator eines Webprojekts zur Kirchweih in der Kulturregion Franken.

Martin Truckenbrodt (Jahrgang 1971, beruflich in der IT zuhause) ist im Landkreis Coburg aufgewachsen und seit 2004 im Landkreis Sonneberg zuhause. Seit Ende 2012 setzt er sich für die Anerkennung der fränkischen kulturellen Identität und Geschichte des heutigen Südthüringen ein, befasst sich seitdem intensiver mit heimatgeschichtlichen Themen und ist Mitglied mehrerer Geschichtsvereine. 2013 gründete er den Verein Henneberg-Itzgrund-Franken e.V., dessen Vorsitzender er bis zur Vereinsauflösung 2020 war. Seit 2019 ist er im Vorstand des Vereins Fränkischer Bund e.V. aktiv. Er ist Entdecker und Förderer des Begriffs Kulturregion Franken und Initiator eines Webprojekts zur Kirchweih in der Kulturregion Franken.

Martin Truckenbrodt (Jahrgang 1971, beruflich in der IT zuhause) ist im Landkreis Coburg aufgewachsen und seit 2004 im Landkreis Sonneberg zuhause. Seit Ende 2012 setzt er sich für die Anerkennung der fränkischen kulturellen Identität und Geschichte des heutigen Südthüringen ein, befasst sich seitdem intensiver mit heimatgeschichtlichen Themen und ist Mitglied mehrerer Geschichtsvereine. 2013 gründete er den Verein Henneberg-Itzgrund-Franken e.V., dessen Vorsitzender er bis zur Vereinsauflösung 2020 war. Seit 2019 ist er im Vorstand des Vereins Fränkischer Bund e.V. aktiv. Er ist Entdecker und Förderer des Begriffs Kulturregion Franken und Initiator eines Webprojekts zur Kirchweih in der Kulturregion Franken.